Me llamo Javier Morales, tengo cincuenta y tres años y llevo toda la vida aprendiendo a no molestar. En mi familia, eso significaba no contradecir a mi padre, Don Rafael Morales, un empresario respetado en Valencia, conocido por su fortuna y su carácter implacable. Mis dos hermanos mayores, Luis y Álvaro, crecieron bajo su protección. Yo crecí bajo su sombra.

La fiesta por sus ochenta años se celebró en una finca enorme, rodeada de amigos influyentes, socios y parientes que apenas conocía. Desde el primer momento supe que no estaba allí como hijo, sino como parte del decorado. Los abrazos eran fríos. Las miradas, rápidas. Nadie esperaba nada de mí.

Cuando mi padre pidió silencio, el ambiente se tensó. Levantó la copa y empezó a hablar de su legado, de su sacrificio, de la continuidad de su apellido. Nombró a mis hermanos uno por uno. Y entonces me miró.

“Javier…”, dijo, haciendo una pausa innecesaria. “Tú nunca estuviste a la altura. Nunca mereciste nada de lo que esta familia construyó”.

No gritó. No insultó. Fue peor. Lo dijo con calma. Con certeza. La sala reaccionó con risas nerviosas, luego aplausos. Mis hermanos no me miraron. Yo sentí cómo algo se rompía por dentro, pero no dije nada. No me defendí. No lloré. Me levanté y caminé hacia la salida mientras todos fingían que no pasaba nada.

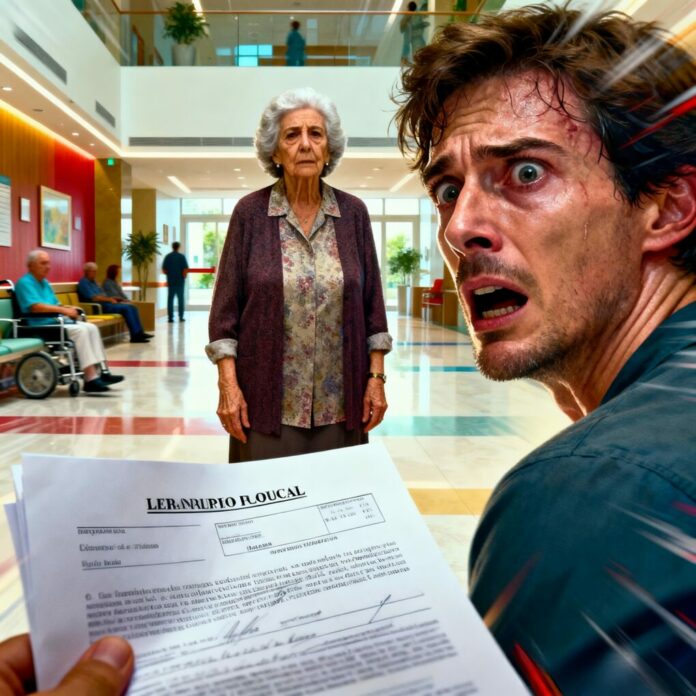

Justo antes de cruzar la puerta, un hombre mayor, encorvado, con traje oscuro, me detuvo. Era Miguel Serrano, el abogado de la familia desde antes de que yo naciera.

“Esto no debía entregarse hoy”, murmuró. “Pero después de lo que ha pasado… es justo”.

Me dio un sobre viejo, amarillento. Mi nombre estaba escrito con una letra que reconocí al instante. La letra de mi madre, fallecida hacía treinta años.

Abrí el sobre con manos temblorosas. La primera línea decía:

“Si estás leyendo esto, es porque tu padre ha cumplido exactamente lo que me prometió.”

Me senté en el coche sin arrancar el motor. Afuera, la música seguía sonando. La familia celebraba. Yo leía.

Mi madre había escrito aquella carta pocos meses antes de morir. Contaba cosas que nadie se atrevió a decirme nunca. Que mi padre no siempre fue el hombre respetado que todos admiraban. Que la empresa no nació limpia. Que hubo decisiones tomadas a costa de otros… y de ella.

Revelaba algo más: yo no era el hijo débil, como siempre me hicieron creer. Yo era el único que sabía demasiado. Demasiado pronto. Por eso me apartaron. Por eso me educaron en el silencio. Por eso nunca me dieron un lugar real.

La carta explicaba que, legalmente, mi padre no podía dejarme nada sin exponerse. Pero también explicaba que ella sí había protegido algo para mí. No dinero. No propiedades visibles. Documentos. Pruebas. Acciones depositadas a nombre de un tercero. Todo gestionado por el mismo abogado que ahora me observaba desde la puerta, sin atreverse a acercarse.

Durante días no respondí llamadas. Mis hermanos me escribieron mensajes fríos, casi molestos. “Papá está muy afectado por tu reacción”, decían. Nadie preguntó cómo estaba yo.

Cuando finalmente acepté reunirme con Miguel, me explicó que aquella herencia silenciosa tenía un peso real. No inmediato. No escandaloso. Pero suficiente para desmontar la imagen intocable de mi padre si yo hablaba.

Y ahí estuvo la presión. Mi padre me llamó por primera vez en años. No para disculparse. Para advertirme. “No te conviene remover el pasado”, dijo. “Hay cosas que es mejor dejar como están”.

Entendí entonces que la humillación pública no había sido un error. Había sido un aviso. Un intento final de aplastarme delante de todos.

Pero esta vez no me sentí pequeño. Me sentí cansado. Y el cansancio, cuando dura décadas, se transforma en claridad.

No hice nada espectacular. No convoqué prensa. No denuncié públicamente a mi padre. Elegí el silencio, pero no el de antes.

Acepté una invitación semanas después, en una reunión privada con socios antiguos de la empresa. Fui tranquilo. Educado. Llevé solo una carpeta. Nada más.

Cuando me preguntaron por la fiesta, sonreí y dije: “Cada familia celebra como puede”. Luego dejé la carpeta sobre la mesa. No acusé. No ataqué. Solo entregué copias de documentos que explicaban ciertos orígenes, ciertas decisiones, ciertos nombres olvidados.

No levanté la voz. No busqué venganza. Me fui antes de que acabara la reunión.

Días después, mi padre dejó de llamar. Mis hermanos también. La empresa empezó a perder apoyos silenciosos. Nada cayó de golpe. Pero todo empezó a inclinarse.

No heredé yates. No heredé casas. Heredé la verdad. Y con ella, algo que nunca me dieron: respeto.

Hoy vivo sin lujos, pero sin miedo. Y a veces me pregunto cuántas familias aplauden humillaciones para no romper el equilibrio.

Cuántos hijos aprenden a callar para no incomodar.

Y cuántas veces el silencio no es debilidad… sino la forma más lenta y firme de recuperar la dignidad.