Me llamo Carmen Salgado, tengo setenta y dos años y he vivido toda mi vida en Valencia. Fui costurera, luego administradora, luego simplemente “la madre de”. Crié sola a mi hijo Javier después de que su padre se marchara. Nunca me quejé. Nunca pedí nada a cambio.

El día que cumplí setenta y dos, Javier pasó por casa temprano. Dijo que íbamos a “dar una vuelta”. No me vestí elegante, solo cómoda. En el coche habló de tráfico, de trabajo, de tonterías. No mencionó mi cumpleaños.

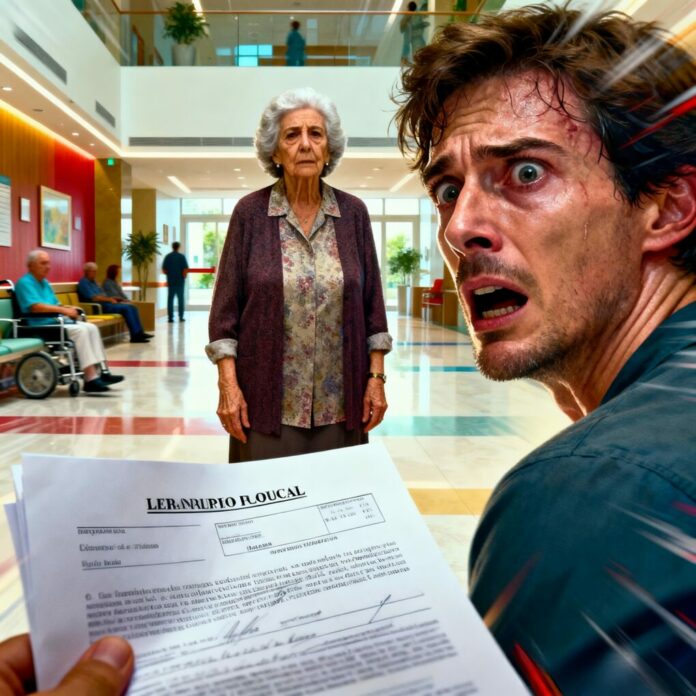

Cuando entramos a la residencia, pensé que íbamos a visitar a alguien. El olor a desinfectante me hizo fruncir el ceño. Javier caminaba delante, decidido. Yo detrás, confundida.

En recepción, sacó un sobre.

—“Vengo a dejar a mi madre.”

Sentí cómo varias cabezas se giraban. Una mujer mayor en silla de ruedas me miró con pena. El recepcionista pidió mi DNI. Javier lo entregó por mí.

—“¿Ingreso permanente?” preguntó el hombre.

—“Sí,” respondió mi hijo sin mirarme.

Fue entonces cuando dijeron en voz alta que era mi cumpleaños, porque aparecía en el sistema. Nadie sonrió. Nadie cantó. Solo un silencio incómodo, público, humillante.

—“Firme aquí, señora,” me dijeron.

Miré a Javier. Esperé una explicación, una duda, una grieta. No hubo nada. Solo prisa.

Firmé.

En el vestíbulo, con gente entrando y saliendo, mi hijo me dio un beso rápido en la mejilla.

—“Luego vuelvo.”

No volvió.

Me quedé sentada con mi bolso en las rodillas, sintiéndome vieja por primera vez. No por la edad, sino por el descarte. Ese fue el momento más bajo de mi vida. Y también el último en el que él creyó tener el control.

Los primeros días fueron una mezcla de rabia y vergüenza. Las auxiliares eran amables, pero yo sentía las miradas. “La dejaron aquí”, eso es lo que pensaban. Yo misma lo pensaba.

Javier no llamó. No vino. Cuando lo hice yo, no contestó. Su esposa me envió un mensaje corto: “Es lo mejor.”

Dormía poco. Repasaba cada sacrificio, cada turno doble, cada comida que me salté para que él estudiara. No lloraba. El llanto ya lo había gastado años atrás.

Una mañana, el director me pidió hablar.

—“Hay un tema administrativo pendiente,” dijo con tono neutro.

Entramos en su despacho. Sobre la mesa estaba el contrato del edificio. Mi nombre.

—“Según nuestros registros, usted es la propietaria.”

Asentí. Compré ese edificio treinta años atrás, cuando nadie lo quería. Lo puse a nombre de una sociedad familiar. Javier siempre creyó que ya no valía nada. Nunca preguntó. Nunca se interesó.

—“Su hijo firmó como si fuera responsable legal,” continuó el director.

—“No lo es,” respondí.

El error estaba hecho. No grité. No pedí venganza. Solo pedí tiempo.

Durante semanas, dejé que todo siguiera igual. Javier se confiaba. Pensaba que yo estaba “colocada”, anulada, silenciada. Mientras tanto, hablé con mi abogado. Revisamos documentos. Preparé una única llamada.

Cuando Javier vino por primera vez, fue para traer ropa vieja. Me habló como a una niña.

—“Aquí estás bien, ¿verdad?”

Yo sonreí.

—“Sí.”

El silencio empezó a pesarle a él.

La reunión fue en el mismo vestíbulo donde me abandonó. Público. Exacto. Justo.

El director, mi abogado, Javier y su esposa. Yo, sentada, tranquila.

El abogado habló primero. Explicó la propiedad. Los contratos. La invalidez de la firma de Javier. El error legal.

Javier se puso pálido.

—“¿Qué significa esto?”

No respondí enseguida. Lo miré. Como lo miraba cuando era niño y mentía.

—“Significa que este edificio es mío,” dije.

—“Y que nadie me deja aquí sin mi consentimiento.”

No levanté la voz. No hizo falta.

Javier balbuceó disculpas. Habló de estrés, de malas decisiones. La palabra familia apareció varias veces. Llegó tarde.

Pedí marcharme ese mismo día. Y así fue.

No corté relación. No pedí perdón. Tampoco castigué. Simplemente reordené el poder. Él entendió, por primera vez, que el silencio no siempre es rendición.

Hoy vivo sola, como siempre. Pero con la tranquilidad de haberme respetado a mí misma.

Porque hay traiciones que no se gritan.

Se recuerdan.

En muchas familias, el silencio pesa más que las palabras.

¿Hasta dónde llega el deber de un hijo?

¿Y en qué momento el respeto deja de ser negociable?