Me llamo Carmen Álvarez, nací y crecí en un barrio humilde de Sevilla. Nunca fui una mujer de grandes palabras. Trabajé toda mi vida limpiando casas, cuidando ancianos, haciendo turnos dobles sin quejarme. Cuando mi marido murió, me mudé con mi hija Lucía y su esposo Javier. Dijeron que sería temporal. Nunca lo fue.

El día que cumplí 70 años acepté un turno extra de 18 horas seguidas. Teníamos deudas acumuladas. Parte eran mías, parte no, pero nunca hice distinciones. La familia es la familia, me repetía. Volví a casa tarde, con las piernas hinchadas y la espalda rota. No quise hacer ruido.

Al dejar el bolso en la entrada, escuché voces desde la cocina. Javier hablaba sin bajar el tono.

—“No puede seguir aquí. Tiene que irse a una residencia. Necesitamos vivir nuestra vida.”

Esperé una respuesta de Lucía. Una palabra. Un “no”. Pero solo hubo silencio. Un silencio limpio, cómodo, como si yo no existiera.

Me apoyé en la pared. No entré. No interrumpí. Me quedé quieta, escuchando cómo decidían mi vida sin mí. Javier siguió hablando de gastos, de espacio, de libertad. De mí como si fuera un mueble viejo.

Esa noche cené sola. Nadie mencionó mi cumpleaños. Nadie preguntó por el trabajo. Me fui a la habitación temprano. Cerré la puerta con cuidado. No lloré. Pensé. Pensé mucho.

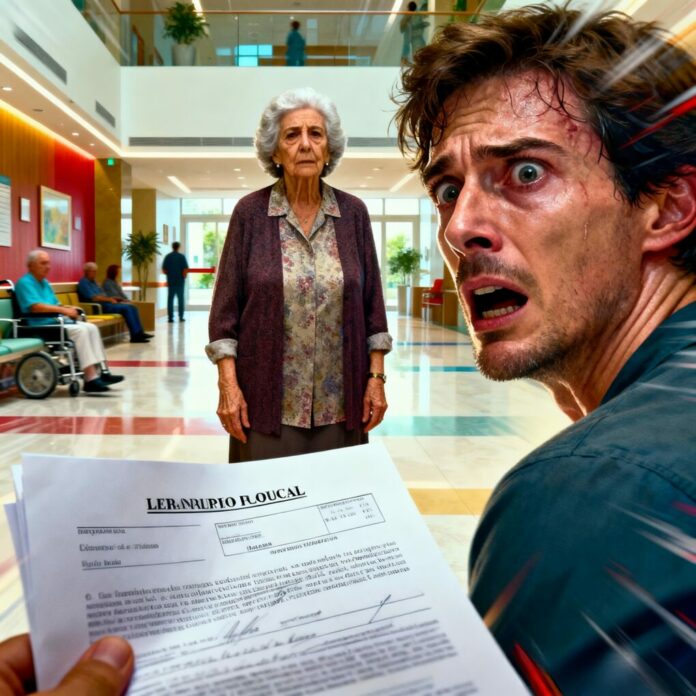

A la mañana siguiente, mientras ellos dormían, abrí el armario y miré mis pocas cosas. En la mesa del salón, dejé algo que no esperaban. Cuando Javier salió en pijama y lo vio, su cara cambió de color. Y ahí empezó el verdadero caos.

El ambiente se volvió espeso desde ese día. Javier dejó de disimular. Sus comentarios eran más directos, más fríos. Hablaba de residencias “buenas”, de precios, de listas de espera. Siempre delante de mí, como si yo fuera sorda. Lucía evitaba mirarme. Se refugiaba en el móvil, en la cocina, en cualquier sitio menos en mis ojos.

Yo seguí trabajando. Turnos largos. Madrugadas. Volvía cansada, pero con la cabeza clara. Empecé a guardar mis recibos, mis papeles, mis contratos. Recordé cada euro que puse en esa casa: reformas, facturas, comida, préstamos. Nadie me los pidió. Yo los ofrecí.

Una tarde, escuché a Javier hablar por teléfono.

—“En cuanto se vaya, todo será más fácil.”

No levanté la voz. No discutí. El silencio empezó a pesarles. Lucía estaba nerviosa. Me preguntó varias veces si estaba bien. Le dije que sí. Siempre sí.

El día que mencionaron la residencia delante de otros familiares fue la gota final. Javier lo dijo riendo, como una solución práctica. Algunos asentían. Nadie me defendió. Yo solo sonreí y asentí también. Ese gesto los descolocó.

Esa noche, preparé una pequeña maleta. Dejé la habitación limpia. Doblé las mantas. Sobre la mesa del salón, coloqué una carpeta con copias. No explicaciones. Copias.

A la mañana siguiente, cuando despertaron, yo ya no estaba. El móvil de Lucía no dejaba de sonar. Javier gritaba mi nombre por la casa. Nadie sabía dónde buscarme. Y lo que encontraron en la carpeta empezó a hacer sentido demasiado tarde.

No me fui lejos. Me instalé en una pequeña pensión cerca de mi trabajo. Silencio. Paz. Dormí ocho horas seguidas por primera vez en años.

La carpeta contenía pruebas de todo lo que aporté a esa casa. Pagos. Transferencias. Reformas a mi nombre. También una carta breve, sin reproches. Solo hechos. Y una frase final:

“Me voy antes de que decidan por mí.”

Javier llamó durante días. Lucía lloraba en los mensajes de voz. No respondí de inmediato. Cuando lo hice, fue solo para decir que estaba bien y que no volvería. Nada más.

Semanas después, supe que las cuentas no cerraban. Que discutían. Que la casa no era tan sostenible sin mi ayuda. No sentí venganza. Sentí alivio.

No denuncié. No expuse a nadie. Simplemente me retiré. Mi ausencia habló más fuerte que cualquier grito. Hoy sigo trabajando, pero para mí. Nadie decide dónde debo estar.

A veces, el silencio no es rendición. Es la forma más limpia de recuperar la dignidad.

En muchas familias españolas, el silencio sostiene más de lo que parece. ¿Hasta qué punto callar es aguantar… y cuándo se convierte en la única forma de respeto propio?