Nunca imaginé que una mañana común pudiera convertirse en el inicio de la mayor traición de mi vida. Me llamo Claudia Morales, tengo cuarenta y dos años y llevaba quince años casada con Javier, o al menos eso creía. Aquella mañana entré a una cafetería cerca de mi oficina, un lugar al que iba desde hacía meses. Me senté, revisé el teléfono y pedí un café solo. Nada fuera de lo normal.

Cuando la camarera se acercó para entregarme la taza, algo llamó mi atención de inmediato. En su mano izquierda llevaba un anillo sencillo, de oro, pero perfectamente reconocible. Sentí un nudo en el estómago. Me incliné un poco más y vi el interior del anillo. Las iniciales “J.R.” estaban grabadas con la misma tipografía que yo había elegido años atrás. Las mismas iniciales de mi esposo, Javier Ruiz.

Intenté convencerme de que era una coincidencia absurda. Miles de hombres se llamaban Javier, me repetí. Pero mis manos empezaron a temblar. Ese anillo no era cualquier anillo. Yo lo había mandado a grabar personalmente. Lo había visto todos los días durante años… hasta que Javier me dijo que lo había perdido en un viaje de trabajo.

—Disculpa —le dije a la camarera, intentando sonar tranquila—. ¿Puedo preguntarte algo?

Ella sonrió con naturalidad, sin imaginar lo que pasaba por mi mente.

—Claro, dime.

Señalé el anillo con el dedo.

—¿Dónde conseguiste ese anillo?

Su expresión no cambió. Bajó la mirada un segundo, como si recordara algo bonito, y luego respondió:

—Mi esposo me lo regaló.

Sentí que el aire desaparecía del lugar. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y apenas pude sostener la taza. La miré fijamente, buscando alguna señal de mentira, alguna duda, pero no la había. En ese momento entendí que la vida que yo creía tener estaba a punto de derrumbarse. Y lo peor era que aún no sabía cuán profunda era la mentira que mi matrimonio escondía.

PARTE 2

Salí de la cafetería sin terminar el café. Caminé varias cuadras sin rumbo, intentando ordenar mis pensamientos. No podía enfrentarla ahí mismo, no todavía. Necesitaba pruebas, certezas, algo más que una sospecha dolorosa. Esa misma noche, cuando Javier llegó a casa, lo observé como nunca antes. Cada gesto, cada palabra, cada silencio parecía tener un significado distinto.

—¿Cómo te fue en el trabajo? —le pregunté, fingiendo normalidad.

—Bien, lo de siempre —respondió, sin mirarme directamente.

Durante la cena, mencionó que al día siguiente tendría una reunión fuera de la ciudad. Antes, yo no habría dudado. Esa noche, todo me sonó ensayado. Esperé a que se durmiera y tomé su teléfono. Nunca había invadido su privacidad, pero sentía que ya no tenía opción.

Encontré mensajes archivados. Conversaciones largas, íntimas, llenas de promesas. El nombre me golpeó como un puñetazo: Lucía. La camarera. Hablaban de planes, de un futuro juntos, de mudarse. En uno de los mensajes, Javier escribió: “Nuestro matrimonio es solo un papel, pronto estaré libre.”

Lloré en silencio hasta que amaneció. No sentía rabia, sino una mezcla de tristeza y claridad. A la mañana siguiente, en lugar de confrontarlo, tomé una decisión. Fui a la cafetería otra vez. Lucía estaba allí.

—Tenemos que hablar —le dije, mirándola a los ojos.

Nos sentamos. Le conté quién era, le mostré fotos de nuestra boda, documentos, fechas. Su rostro perdió el color.

—Él me dijo que estaba separado —susurró—. Que el divorcio estaba en proceso.

Las dos habíamos sido engañadas. No éramos enemigas, éramos víctimas del mismo hombre. Esa conversación no borró el dolor, pero me dio fuerza. Decidí que no iba a quedarme en silencio ni aceptar migajas de verdad.

PARTE 3

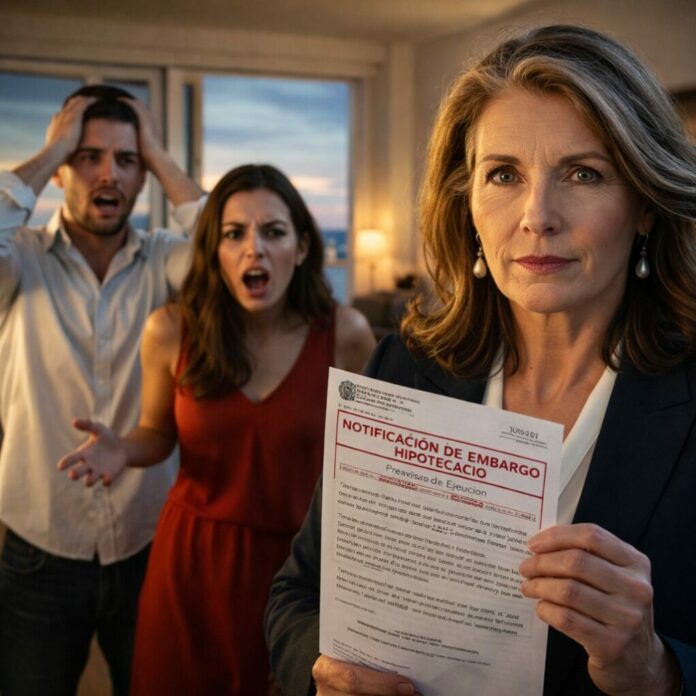

Esa misma semana hablé con un abogado. No quería venganza, quería justicia y dignidad. Cuando finalmente confronté a Javier, no grité ni lloré. Le mostré lo que sabía y le dije que todo había terminado. Por primera vez, no intentó negarlo. Solo guardó silencio.

La separación fue difícil, pero necesaria. Reconstruir mi vida tomó tiempo, terapia y muchas noches de duda. Lucía y yo seguimos caminos distintos, pero con respeto mutuo. Ambas aprendimos que confiar ciegamente también tiene un precio.

Hoy, meses después, puedo decir que sobreviví. No fue el café lo que destruyó mi mundo, fue la mentira. Pero también fue la verdad la que me permitió empezar de nuevo. Aprendí a escuchar mi intuición y a no ignorar las señales por miedo a perder lo que creía seguro.

Si has vivido algo parecido, si alguna vez dudaste y decidiste callar, quiero decirte que no estás sola. A veces, enfrentar la verdad duele más que vivir en la mentira, pero también libera.

👉 Cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar. ¿Habrías confrontado antes? ¿Habrías perdonado?

Tu opinión puede ayudar a alguien más que esté pasando por lo mismo.