Parte 1

“Le quedan seis meses”, dijo el doctor Martín, sin mirarme a los ojos. Salí del hospital de Valencia con el informe temblando en la mano y una sola idea: llamar a mis hijos. Soy Elena Ruiz, 62 años, viuda desde hace tres. Laura contestó con voz apurada: “Mamá, ahora no puedo, tengo una reunión”. Daniel ni siquiera devolvió la llamada. Esa noche preparé caldo, puse la mesa para tres y esperé mirando el reloj. Nadie apareció.

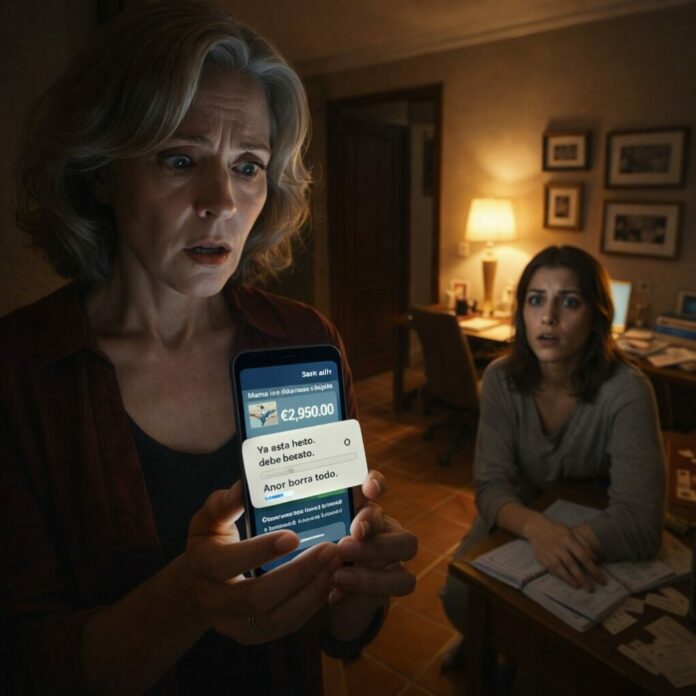

A la semana, el silencio se volvió rutina. Cuando conseguía hablar con ellos, repetían lo mismo: “Estamos muy liados”. Yo quería creerles. Me dije que tenían hipotecas, niños, trabajo. Pero empecé a notar grietas: Laura dejó de preguntarme cómo dormía; Daniel sólo escribía para pedir “papeles” y “claves” de cuentas. Una mañana, al abrir el cajón donde guardo las joyas de mi madre, me sorprendí contándolas, como si alguien ya hubiera empezado a repartir.

El golpe final llegó un viernes por la tarde. Llevaba unas fotos antiguas para enseñárselas a Laura, un álbum con la boda de mis padres. La puerta de su piso estaba entornada y oí voces. Laura susurraba: “Si mamá se va, la casa del lago debería ser para mí. Yo la cuido”. Daniel respondió, cortante: “¿Cuidarla? Eso se alquila. Y las joyas… eso se vende”. Laura replicó: “Pues el piso de Valencia lo dejamos a medias”. Daniel se rió: “A medias… mientras no se entere”.

Me quedé clavada en el rellano, con el álbum apretado contra el pecho. Bajé las escaleras sin que me vieran y me senté en el coche con las manos heladas. No era el dinero lo que dolía; era descubrir que mi posible muerte se había convertido en una agenda para ellos.

En ese instante el móvil vibró. Número del hospital. Contesté con un “¿sí?” que apenas me salió.

“Señora Ruiz”, dijo una administrativa, “ha habido una confusión grave. Sus análisis se mezclaron con los de otra paciente. Usted no tiene ese diagnóstico. Está sana”. Me quedé muda. Colgué y sentí que algo dentro de mí se endurecía: si estaban tan ocupados, no iba a interrumpirles con la verdad… todavía.

Parte 2

No dormí esa noche. La noticia de que estaba sana debería haberme devuelto la alegría, pero me dejó una pregunta amarga: ¿me querían a mí o a lo que yo dejaba? A la mañana siguiente llamé a mi amiga Marisa, enfermera jubilada, y le conté todo sin adornos. “Elena, si los oíste, es porque se les cayó la máscara”, me dijo. Su frase me dio una calma extraña, como si alguien hubiera encendido una luz en un cuarto que yo llevaba años evitando.

Decidí seguir el juego que ellos creían estar jugando, pero con reglas claras. No para vengarme por capricho, sino para entender y protegerme. Empecé por lo práctico: pedí cita con un abogado, Javier Sanz, y llevé una carpeta con escrituras, seguros y cuentas. “No es ilegal cambiar su testamento”, me explicó, “pero conviene hacerlo con cabeza”. Le pedí que mi patrimonio quedara ordenado, que mi casa y la del lago no pudieran venderse sin mi consentimiento, y que una parte del dinero se destinara a una fundación local de apoyo a mayores que viven solos.

Durante los seis meses siguientes me convertí en observadora de mi propia familia. Cuando Laura aparecía, lo hacía con prisas: miraba el reloj, contestaba mensajes y preguntaba “¿ya firmaste lo del banco?”. Daniel venía menos, pero cada visita traía un tema concreto: “Mamá, ¿dónde guardas las escrituras?”, “¿a quién le dejarías la casa del lago?”, “¿has pensado en vender?”. Yo respondía con frases cortas y un cansancio fingido. “Aún no sé”, decía, y cambiaba de tema hacia recuerdos: las excursiones al río Turia y las meriendas de domingo.

También probé algo: les pedí ayuda pequeña, medible. Que me acompañaran a una revisión, que me cambiaran una bombilla, que cenaran conmigo un jueves cualquiera. Si aceptaban, anotaba; si ponían excusas, también. Aprendí más en esas semanas que en años de Navidad forzada. No todo era negro: Laura, un día, me trajo sopa y se quedó veinte minutos en silencio. Pero luego volvió a su rutina y a sus “no puedo”. Daniel me mandó flores una vez, con una tarjeta correcta, sin una sola frase personal.

A medida que pasaban los meses, yo recuperaba fuerzas y una certeza: la verdad no debía ser un regalo automático. Tenía que ser una decisión. Y cuando el calendario marcó el final del sexto mes, Javier me llamó: “Todo está listo. Cuando usted quiera, Elena, se activa el plan”. Colgué mirando la puerta de mi casa, imaginando la cara de mis hijos cuando por fin supieran que yo había estado mirando, y tomando nota.

Parte 3

El séptimo mes llegó con un sol frío de enero y una energía que no sentía desde antes de enviudar. No fui al hospital; fui a una papelería a imprimir dos copias de un documento y a una notaría a sellarlas. Luego conduje hasta la casa de Laura, sin avisar. Llevaba una bolsa de tela y, dentro, el álbum de fotos que había intentado regalarle aquel día, y un sobre con las escrituras actualizadas y una carta.

Toqué el timbre. Tardó en abrir. Cuando por fin apareció, su cara se iluminó un segundo y se apagó al instante, como si hubiera recordado el papel que estaba interpretando. “Mamá… pensé que estarías descansando”, dijo. Detrás, oí pasos: Daniel también estaba allí.

Entré sin pedir permiso. “Siéntense”, dije. Mi voz salió firme, más de lo que yo misma esperaba. Daniel tragó saliva. “Mamá, no te esfuerces”, murmuró. Me miraban como se mira a alguien que ya está a punto de irse, con una mezcla de culpa y prisa.

Abrí el sobre y lo dejé sobre la mesa. “Antes de nada, quiero que me respondáis a una pregunta”, dije. Laura intentó sonreír: “Claro, lo que quieras”. Yo clavé la mirada. “¿Cuándo fue la última vez que vinisteis a cenar conmigo sin preguntarme por casas, cuentas o joyas?” Se hizo un silencio pesado. Daniel bajó los ojos. Laura se acomodó el pelo, nerviosa.

Entonces les conté la verdad, sin drama. “No me quedaban seis meses. Fue un error de laboratorio. Me llamaron ese mismo día”. Laura se quedó blanca. “¿Cómo…? ¿Y por qué no nos lo dijiste?” Daniel apretó los puños: “Eso es cruel, mamá”.

“Cruel”, repetí despacio. “Cruel fue escucharos repartir mi vida como si fuera un inventario. Cruel fue que desaparecierais una semana después del diagnóstico”. Saqué el álbum y lo puse entre nosotros. “Traje recuerdos. Pensé que quizá os interesaran más que mis llaves”.

Les mostré el documento. “He reorganizado todo. La casa del lago no se vende. Y una parte importante va a una fundación de mayores. Lo demás… dependerá de lo que hagamos a partir de hoy”. Laura empezó a llorar, pero no supe si era vergüenza o miedo. Daniel habló al fin: “¿Qué quieres de nosotros?”

“Presencia”, dije. “Verdad. Y tiempo. Si queréis recuperar algo, empezad por recuperar a vuestra madre”. Me levanté, dejé la carta y caminé hacia la puerta. No cerré con golpe; cerré con calma.

Y ahora te pregunto a ti, que estás leyendo: ¿habrías hecho lo mismo? ¿Perdonarías, pondrías límites, o cortarías del todo? Cuéntamelo en comentarios, porque quiero saber cómo lo ve España cuando la familia falla.