La cena familiar estaba casi terminando cuando Javier, mi hijo, soltó una carcajada que me cortó el apetito. Sofía, su esposa, bajó la mirada; sabía que venía una de esas bromas que dejan cicatriz. “Mamá —dijo él, levantando la copa—, mi suegra tiene casas en el lago, en la playa y en la montaña… ¿y tú qué? ¿Sigues viviendo en ese estudio diminuto, el de siempre?” En la mesa, el cubierto de Marta, la madre de Sofía, tintineó contra el plato como si hubiese chocado con una piedra.

Yo respiré hondo. No era la primera vez que me sentía el adorno pobre en una mesa lujosa: mantel impecable, vajilla cara, conversación de inversiones y escapadas. Yo era “Lucía, la madre trabajadora”, útil para la foto y prescindible para todo lo demás. Aun así, no iba a permitir que me redujeran a una broma delante de mi propio hijo. Sonreí con la calma que aprendí a fuerza de tragos amargos y dije: “Me mudé hace mucho… ya no vivo en ese estudio. Lo cambié por un loft con vista al mar, pero…”

El silencio cayó como una puerta cerrándose de golpe. Vi cómo la sonrisa de Javier se apagaba milímetro a milímetro, como una pantalla que pierde la luz. Sofía frunció el ceño, confundida. Y Marta, que hasta entonces había disfrutado del espectáculo con una media sonrisa, apretó la copa con tanta fuerza que se le blanquearon los nudillos. Se inclinó hacia mí, casi sin mover los labios, y susurró: “No debiste decir eso aquí.”

“¿Cómo que ‘aquí’?”, pregunté, sintiendo un frío seco en la nuca. Entonces lo vi: en la esquina del aparador, entre una planta decorativa y una escultura, una pequeña luz azul parpadeaba. No era un adorno. No era un router. Era un micrófono. Y al lado, el móvil de Marta sobre la mesa vibró con una notificación que alcanzó a reflejarse en su pantalla: “Grabación en curso.”

PARTE 2

Me quedé quieta, como si cualquier movimiento pudiera delatarme. Javier, ajeno a la pantalla de Marta, buscaba mi cara con una mezcla de orgullo herido y desconcierto. “¿Un loft con vista al mar? ¿Desde cuándo?”, soltó, y su voz sonó más alta de lo necesario, como si quisiera obligarme a demostrarlo.

Tragué saliva. No era miedo a mi hijo; era miedo a lo que esa frase podía activar. Marta levantó la barbilla, intentando recuperar control. “Lucía siempre ha sido… creativa con sus historias”, dijo con una sonrisa de porcelana. Sofía la miró raro. “Mamá, ¿qué micrófono? ¿Qué grabación?”, preguntó, y por primera vez noté que ella no estaba en el plan.

Yo había jurado no hablar, y no por vergüenza. Lo había jurado por supervivencia. Dos años atrás yo trabajaba como administrativa en una inmobiliaria vinculada a la familia de Marta. No era su empresa “principal”, la que salía en revistas; era una filial discreta, la que movía papeles, valoraciones, pagos de reformas y comisiones. Un día, revisando facturas, encontré un patrón: proveedores repetidos, importes inflados, pisos “vacíos” con reformas eternas. Lo que parecía mala gestión era, en realidad, un circuito de desvío de dinero.

No denuncié por heroína. Denuncié porque vi mi firma en un documento que no había firmado. Me estaban construyendo una culpa. Fui a un abogado, luego a un inspector que me escuchó sin prometer milagros. A la semana siguiente, tuve un “accidente” tonto: un coche me encerró en la M-30, me obligó a frenar y casi me estrello. Nadie se bajó. Nadie dejó testigos. Solo entendí el mensaje.

El acuerdo llegó rápido, demasiado: una mediación, una cláusula de confidencialidad, una “compensación” por daños laborales. Un loft a mi nombre, bajo una sociedad puente, con vista al mar en Valencia. No era un regalo; era un bozal brillante. Me lo dieron para comprar silencio y, al mismo tiempo, para tenerme localizada. Por eso nunca lo conté.

Miré a Javier y quise abrazarlo, pero no podía. “Hijo, no es el momento”, dije, intentando mantener la voz baja. Marta chasqueó la lengua. “Claro que sí es el momento. Ya que lo has soltado, termina la frase. ¿‘Pero’ qué, Lucía?”

La luz azul seguía parpadeando. Sofía se levantó, nerviosa. “Mamá, ¿por qué nos grabas?” Marta no respondió; simplemente deslizó el móvil hacia el borde de la mesa, como si fuera a enviarlo. En ese instante entendí la trampa: no estaban grabando para “recuerdo familiar”. Estaban grabando para usar mis palabras. Para hacerme quedar como mentirosa, inestable, o para demostrar que violaba el acuerdo.

Me incliné hacia Javier y, con una calma que me sorprendió, murmuré: “Si levantas la voz, nos hundimos.” Javier abrió la boca para protestar… y Marta, sonriendo, pulsó enviar.

PARTE 3

El sonido del mensaje saliendo fue pequeño, casi inocente, pero a mí me retumbó como un portazo. Javier se levantó de golpe. “¿Qué has enviado, Marta?”, exigió, y por primera vez en años lo vi no como mi niño, sino como un hombre dispuesto a proteger a su familia. Sofía, pálida, le agarró el brazo. “Javi, por favor…”

Marta se acomodó en la silla, segura. “No he hecho nada malo. Solo estoy… documentando. Ya sabes cómo es Lucía. Hoy dice que vive frente al mar, mañana dirá que es dueña de medio país.” Intentó reír, pero le tembló la comisura. No era culpa; era cálculo.

Yo respiré y tomé una decisión: seguir callada ya no era proteger, era aceptar. Metí la mano en mi bolso despacio. Marta me siguió con los ojos. Saqué mi teléfono, lo desbloqueé y lo puse sobre la mesa con la pantalla hacia Javier y Sofía. “No voy a gritar. No voy a insultar. Solo voy a mostrar”, dije.

Abrí una carpeta de audios. El primero tenía fecha de hacía seis meses. Pulsé play. Se oyó una voz masculina, grave, sin emoción: “Si habla, le quitamos el piso. Si insiste, le quitamos la tranquilidad.” Luego una voz femenina, inconfundible por su tono cortante: “Que aprenda a cerrar la boca. Y que no se confíe: los hijos también aprenden.” Sofía se llevó la mano a la boca. Javier se quedó helado. Marta, por primera vez, perdió color.

“¿Qué es esto?”, susurró Sofía, con la voz rota. “Tu madre —respondí, sin apartar la mirada de Marta— usando mi vida como botón de pausa.”

Marta intentó levantarse. “Eso es ilegal.” “Lo ilegal fue usar mi firma. Lo ilegal fue grabarme. Lo ilegal fue amenazarme”, contesté. Y entonces añadí lo que más dolía: “El loft no fue un lujo. Fue una mordaza con vistas.”

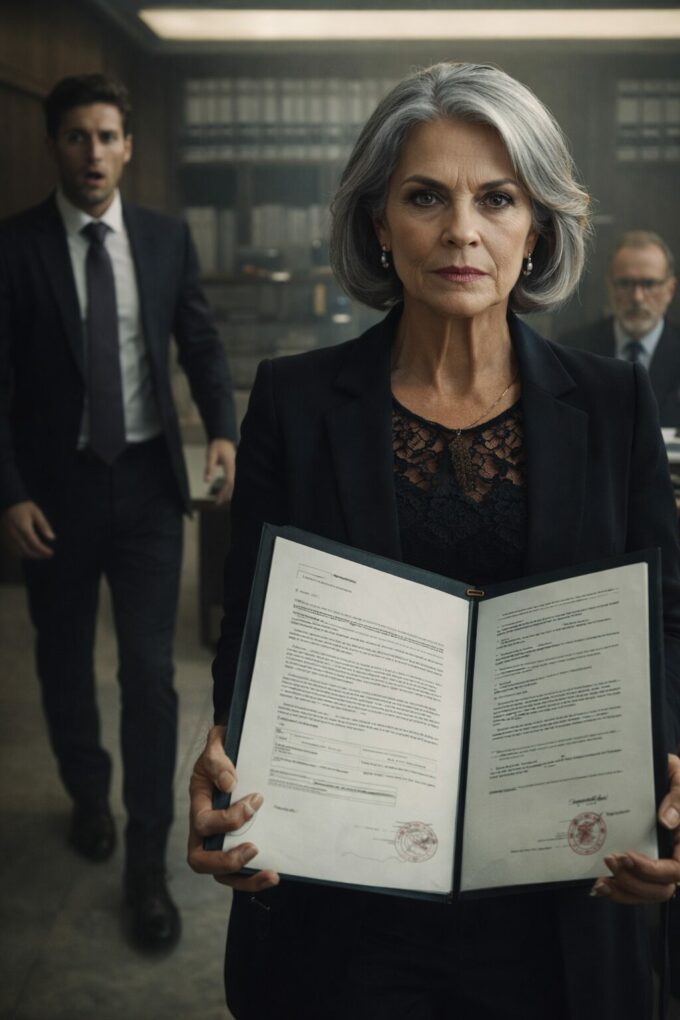

Javier apretó los puños. “Marta, ¿es verdad?” Ella abrió la boca, pero ya no controlaba el guion. Un timbre sonó en la puerta. Dos agentes y un hombre de traje —el mismo inspector que me escuchó aquella primera vez— entraron con calma. Yo había activado una alerta silenciosa en mi móvil en cuanto vi el micrófono. No era magia: era prevención.

Marta intentó recomponerse, pero el inspector le mostró una orden. Sofía lloraba, no por dinero, sino por descubrir a quién había llamado “mamá” toda la vida. Javier me miró como si me viera por primera vez. “¿Por qué no me lo dijiste?”, preguntó. Yo tragué el nudo. “Porque quería que fueras libre de elegir a quién creer… hasta que ya no me dejaron elegir a mí.”

Si esta historia te ha removido, dime algo: ¿tú qué habrías hecho en mi lugar, callar para proteger o hablar para salvarte? Y si quieres que cuente qué pasó después con Marta, con el loft y con mi familia, escribe “Sigue” en los comentarios.