La semana que enterré a mi marido, Tomás, también enterré la idea de que mi hijo me cuidaría. Me llamo Carmen Valdés y durante veintisiete años levanté con Tomás una pequeña empresa de logística en Valencia: Valdés Rápido. No era un imperio, pero pagaba nóminas, alimentaba a veinte familias y nos dio una vida digna.

El funeral todavía olía a flores marchitas cuando Álvaro, mi hijo, entró en mi despacho sin llamar. Traía traje oscuro, la corbata floja y esa mirada de quien ya tomó una decisión. “Mamá, tienes que entenderlo”, dijo, dejando una carpeta sobre la mesa. “Estás agotada. Papá ya no está. Esto es demasiado para ti.” Yo no contesté. Él siguió, más bajo, como si estuviera confesando algo inevitable: “He encontrado un comprador. Es una oferta buena. Firmas y te olvidas. Así no sufres.”

Abrí la carpeta: un contrato de compraventa con el logo de un fondo local, Mediterráneo Inversiones. Precio alto, plazos rápidos, un apéndice de “transición” donde mi nombre aparecía solo como “asesora” por tres meses. “¿Cuándo hablaste con ellos?”, pregunté. “Desde antes…”, se le escapó, y se corrigió: “Desde hace días.”

Me levanté despacio. Por dentro me ardía la garganta, pero mi voz salió serena. “Álvaro, yo no he decidido vender nada.” Él apretó la mandíbula. “No es una decisión, es sentido común. Ya eres mayor. Y si te empeñas, te vas a hundir con la empresa… y conmigo.” Entonces soltó la frase que me heló la espalda: “Papá se fue. Tú eres la siguiente en la fila, y esto tiene que quedar resuelto.”

Ahí entendí que no hablaba de cansancio: hablaba de control. Recordé el día, años atrás, en que Tomás insistió en firmar un pacto de socios “por si un día pasa algo”. Yo lo firmé sin leerlo dos veces, confiando en mi marido.

Álvaro extendió un bolígrafo. “Firma hoy. Mañana mismo se transfiere todo.” Lo miré y sonreí, no porque me hiciera gracia, sino porque por fin vi claro. “De acuerdo”, dije. “Pero quiero que el comprador me llame personalmente antes de cerrar. Quiero oírlo de su boca.” Álvaro asintió, seguro de su victoria. Esa noche, al cerrar la oficina, mi teléfono vibró: número desconocido. Contesté. “¿Señora Valdés?”, dijo una voz masculina. “Soy Javier Roca, el comprador. Tenemos un problema serio…”

Parte 2: “¿Un problema?”, repetí, con el contrato abierto sobre la mesa. Javier Roca suspiró al otro lado. “Su hijo nos dijo que usted ya había aceptado. Pero nuestro abogado revisó la escritura y el pacto de socios. Señora… usted sigue siendo la propietaria legal mayoritaria.”

Sentí alivio y rabia a la vez. “Explíqueme”, pedí. Javier fue directo: “Existe una cláusula de protección por viudedad. Si uno de los socios fallece, cualquier venta o transmisión necesita la firma del cónyuge superviviente ante notario. Sin eso, la operación es anulable. En los registros, su nombre aparece como titular principal.”

Álvaro entró en casa justo entonces. Le hice un gesto para que escuchara. Me arrebató el móvil. “No dramatices, Javier. Todo está acordado”, dijo, intentando sonar adulto. Javier no cambió el tono: “Señor Valdés, usted no puede vender lo que no está a su nombre. Sin el consentimiento de su madre, no hay trato. Y si hubo presión o engaño, dejaremos constancia.”

Álvaro me devolvió el teléfono con la cara pálida. “Mamá, es un malentendido… yo solo quería ayudarte.” Yo respondí: “Mañana, notaría. Usted, su abogado, y el pacto completo.”

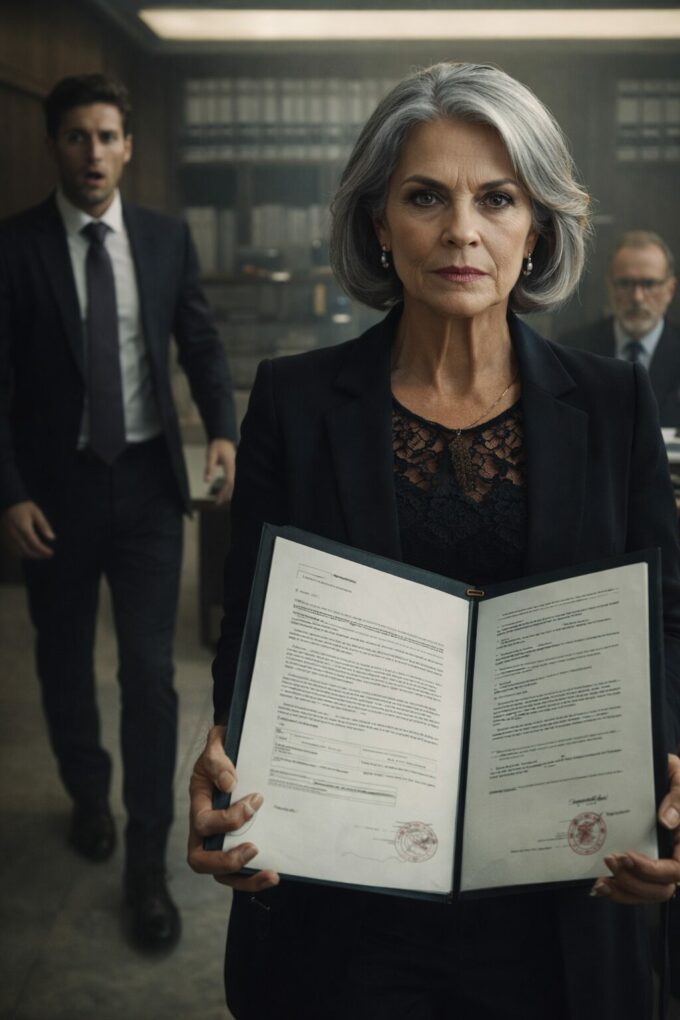

En la notaría, el abogado de Javier desplegó documentos con sellos y letras pequeñas. El notario, seco y preciso, confirmó lo esencial: “La señora Carmen decide. Punto.” Álvaro intentó justificarse: que yo estaba cansada, que la empresa necesitaba “renovación”, que él era “el heredero”. El notario lo frenó: “La herencia no autoriza a disponer de participaciones ajenas.”

Javier me miró con una mezcla de sorpresa y respeto. “Si usted quiere vender, negociamos con usted. Si no, nos retiramos.” Yo apreté el bolígrafo sin firmar. “No voy a vender. Pero sí voy a ordenar todo lo que se ha movido sin mí.”

Pedí que llamaran a Lucía, la contable, y a Sergio, el jefe de operaciones. En diez minutos, la sala se llenó de verdades incómodas: anticipos de caja sin justificar, cambios de claves bancarias, y un correo donde Álvaro había pedido a proveedores “facturar a nombre de una nueva sociedad” que aún no existía. Álvaro tragó saliva. “Era para agilizar”, murmuró. Lucía lo miró como se mira a alguien que rompe una casa por dentro: “Eso no es agilizar, es ocultar.”

Yo levanté la vista y, por primera vez desde el funeral, sentí que el duelo dejaba espacio para otra cosa: determinación. “Álvaro”, dije, “si querías ser líder, hoy vamos a ver si puedes soportar la verdad.”

Parte 3: Salimos de la notaría en silencio. Álvaro caminaba medio paso detrás de mí, como cuando era niño y había hecho una travesura grave. En el coche, rompió a hablar: “Mamá, no soy un monstruo. Vi a papá apagarse y pensé que, si tú te quedabas con todo, te iba a pasar lo mismo. Quería cerrar el capítulo rápido.” Lo escuché sin interrumpir. Luego dije: “Cerrar un capítulo no te da derecho a arrancar las páginas.”

Esa tarde convoqué una reunión en la nave con el equipo. No para hacer teatro, sino para poner orden. Lucía presentó un informe: la empresa era rentable, sí, pero había riesgos por decisiones precipitadas. Sergio explicó que los clientes valoraban nuestra estabilidad más que cualquier “cambio de marca”. Miré a los conductores y al almacén, a quienes habían llorado a Tomás conmigo. “No vamos a vender”, anuncié. “Vamos a proteger lo que construimos y a trabajar con transparencia.”

Al día siguiente pedí cita con una abogada mercantil, Marta Sanchís. No quería venganza, quería límites. Marta redactó tres medidas: auditoría interna inmediata, restablecimiento de accesos bancarios a mi nombre y, lo más duro, la suspensión temporal de Álvaro como apoderado hasta que se aclararan los movimientos. Cuando se lo dije, su orgullo explotó. “¡Me estás echando!” “No”, respondí. “Te estoy devolviendo al lugar donde se aprende antes de mandar.”

Álvaro intentó resistirse, pero la realidad era fría: sin mi firma, sin mi poder legal, no había atajos. A la semana, se sentó conmigo en el despacho, sin traje, con ojeras. “He metido la pata”, admitió. “Creí que ser ‘el hijo del jefe’ me hacía capaz.” Le pasé una hoja: un plan de formación con Sergio y un calendario de responsabilidades medibles. “Si quieres un futuro aquí, te lo ganas como cualquiera. Y si algún día se vende, será porque yo lo decida… y porque sea lo mejor para todos, no para tu ansiedad.”

Javier Roca volvió a llamar. No para presionarme, sino para disculparse por negociar con mi hijo sin verificar antes. Le agradecí y cerré la puerta a la venta. Lo que sí acepté fue su consejo: “Señora, blinde su gobierno corporativo. Los duelos atraen oportunistas.” Tenía razón; a veces el oportunista está en casa.

Meses después, Valdés Rápido siguió en pie. Yo seguía llorando a Tomás en privado, pero ya no me temblaba la mano al firmar nóminas. Y Álvaro, por primera vez, empezó a escuchar.

Ahora dime tú: ¿habrías perdonado a Álvaro o habrías denunciado desde el primer minuto? Si estuvieras en mis zapatos, ¿qué habría sido lo justo? Te leo en comentarios: quiero saber cómo lo habrías manejado.