Nunca pensé que mi propia familia política intentaría borrarme de su vida con un simple mensaje. Me llamo Isabel Moreno, tengo cincuenta y ocho años y durante décadas trabajé en silencio para construir algo que casi nadie conocía. Todo empezó el día en que recibí el mensaje de mi yerno, Daniel Rivas, esposo de mi hija Laura:

“No vengas a la barbacoa del sábado. Arruinarás todo”.

No pregunté. No discutí. Solo respondí: “Entendido”.

Sabía que esa barbacoa no era solo una reunión familiar. Era un encuentro con inversionistas, amigos influyentes y posibles socios. Laura me había dicho semanas antes que Daniel estaba “cerrando algo grande”. Lo que ella no sabía era que yo ya conocía a esas personas… y muy bien.

Durante años, mantuve en secreto mi cargo como directora financiera de la empresa donde Daniel acababa de ser contratado. Nunca quise mezclar familia y trabajo. Él hablaba con desprecio de “los jefes que no entienden nada” sin saber que una de esas decisiones finales pasaba por mi escritorio.

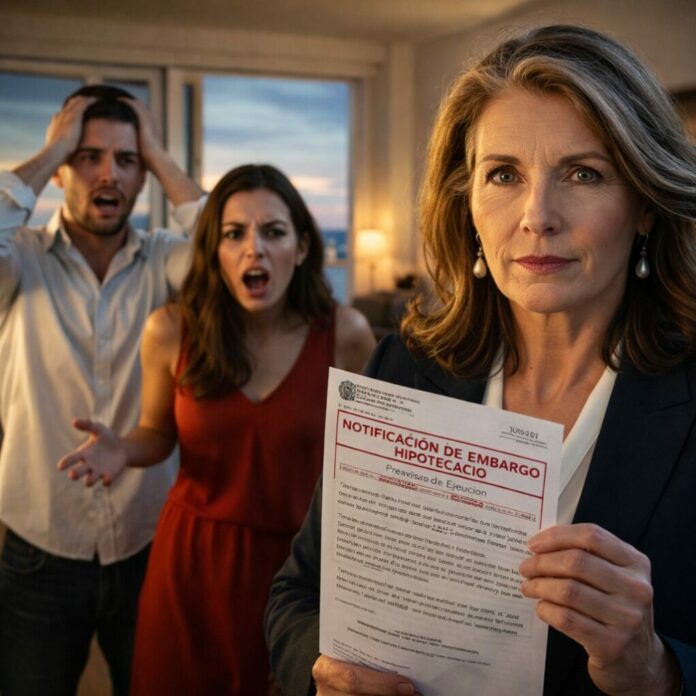

El sábado me quedé en casa. El domingo, temprano, llegué a la oficina. A las nueve en punto, Daniel y Laura entraron juntos, riendo, seguros, convencidos de que el mundo les pertenecía. Yo ya estaba sentada detrás del escritorio principal, revisando documentos.

Daniel se detuvo en seco. Laura abrió la boca, pero no salió ningún sonido.

—¿Mamá? —susurró ella.

Daniel gritó. Literalmente gritó. Su rostro perdió el color en segundos.

Ahí, frente a ellos, entendí algo con absoluta claridad: no solo me habían subestimado como suegra, sino como persona. Pensaron que podían excluirme, humillarme y decidir cuándo era conveniente mi presencia.

Respiré hondo, cerré la carpeta y los miré fijamente.

—Tenemos que hablar —dije con calma.

Ese fue el momento exacto en que todo cambió.

PARTE 2

Daniel intentó recomponerse, pero sus manos temblaban. Laura me miraba confundida, atrapada entre el miedo y la culpa. Cerré la puerta de la oficina y les pedí que se sentaran. No levanté la voz. No hizo falta.

Les expliqué, con hechos y fechas, cuál era mi rol en la empresa, desde cuándo tomaba decisiones estratégicas y por qué nunca lo mencioné en casa. Laura bajó la mirada. Daniel, en cambio, intentó justificarse.

—Yo no sabía… nadie me dijo… —balbuceó.

No respondí de inmediato. Abrí otro documento: una evaluación interna. Su nombre estaba en la portada. Daniel entendió al instante.

—La barbacoa —dije— no era el problema. El problema fue el respeto.

Le recordé el mensaje. Palabra por palabra. Vi cómo la vergüenza se mezclaba con el miedo. No lo despedí. Tampoco lo protegí. Le dije que su futuro en la empresa dependería únicamente de su comportamiento profesional, no de vínculos familiares.

Laura rompió a llorar. Me pidió perdón. Dijo que nunca pensó que Daniel me había hablado así, que creyó que yo “no quería ir”. Le expliqué que el silencio también puede ser una forma de dignidad.

Durante semanas, la relación fue tensa. Daniel dejó de hacer comentarios arrogantes. Llegaba temprano. Escuchaba más. Laura empezó a visitarme sin avisar, solo para tomar café y hablar como antes. No fue fácil, pero fue honesto.

Un mes después, Daniel me pidió hablar a solas. Me pidió disculpas, sin excusas. Dijo que había confundido éxito con superioridad. Acepté sus palabras, no por él, sino por mi hija.

Aprendí algo importante: no todos los conflictos se resuelven con gritos o venganzas. A veces, basta con mostrarse firme, claro y presente en el momento adecuado. Yo no busqué humillarlo. Solo dejé que la verdad hablara.

Pensaron que yo era invisible. Se equivocaron.

PARTE 3

Hoy, un año después, las cosas son distintas. Daniel sigue en la empresa, pero ya no intenta impresionar a nadie. Laura recuperó la confianza en sí misma y en nuestra relación. Y yo, por primera vez, dejé de esconder quién soy para evitar incomodidades ajenas.

A veces pienso en ese mensaje. En lo fácil que es descartar a alguien creyendo que no tiene poder, voz o relevancia. La vida me enseñó que el respeto no se exige: se demuestra con coherencia y límites claros.

No guardo rencor. Pero tampoco olvido. Ese equilibrio me dio paz. Entendí que muchas personas confunden amabilidad con debilidad, y silencio con ignorancia. Yo fui amable. Nunca fui débil.

Si algo aprendí de esta experiencia es que incluso dentro de la familia, uno debe saber cuándo callar… y cuándo sentarse al frente del escritorio.

Ahora te pregunto a ti, que estás leyendo esta historia:

¿Alguna vez alguien te subestimó sin saber quién eras realmente?

¿Callaste por prudencia o hablaste cuando fue necesario?

Cuéntamelo en los comentarios. Tu historia puede ayudar a otros más de lo que imaginas.

Y si crees que el respeto empieza por uno mismo, dale like y comparte