Me llamo Clara Montoya, tengo cuarenta y siete años y durante cinco cumpleaños consecutivos nadie de mi familia me llamó. Ni mi madre, ni mi hermano, ni mis dos hijos. Al principio pensé que era casualidad, luego una distracción, y finalmente entendí que me había vuelto invisible. Ese quinto año ocurrió algo distinto. Esa mañana desperté con el teléfono en la mano, esperando un sonido que no llegó. Me miré al espejo y me dije que no podía seguir aceptando ese silencio como algo normal.

Trabajo desde hace veinte años como productora técnica en un canal regional de noticias en Valencia. Nunca salgo en cámara, nunca firmo notas, nadie sabe que existo fuera del equipo. Ese día, mientras preparaba el noticiero de la noche, escuché a mi jefe decir que faltaba una historia de cierre. Sin pensarlo demasiado, propuse contar un caso real: el de personas adultas olvidadas por sus propias familias. Él aceptó con prisa, sin preguntar demasiado.

Decidí contar mi historia, pero sin decir mi nombre. Grabé el testimonio esa misma tarde, sentada frente a una cámara que conocía demasiado bien. “Durante cinco años, nadie me llamó en mi cumpleaños”, dije con la voz firme, aunque por dentro me temblaba todo. Mientras hablaba, sentía una mezcla de miedo y alivio. No estaba exagerando nada, no estaba actuando. Era mi vida.

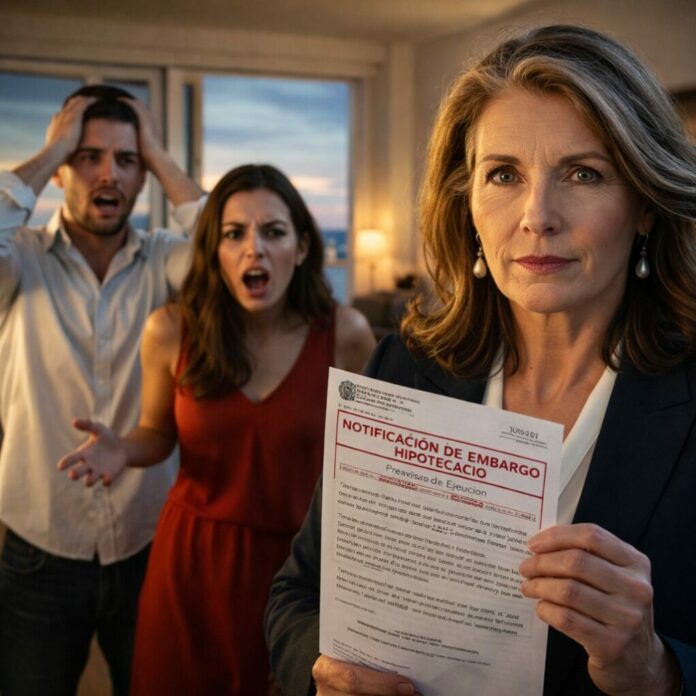

Cuando el noticiero comenzó, yo estaba sola en mi departamento. Vi mi rostro aparecer en pantalla, iluminado, imposible de ignorar. Escuché mis propias palabras salir del televisor y sentí que algo irreversible acababa de empezar. En ese momento, el teléfono vibró por primera vez en todo el día. No contesté. Lo dejé sonar mientras miraba la pantalla, consciente de que ese silencio previo había terminado. El nudo en el pecho se apretó justo cuando la historia llegó a su punto más intenso.

PARTE 2

El teléfono no dejó de sonar durante los siguientes minutos. Primero fue mi madre, luego mi hermano Javier, después un número que reconocí de inmediato: mi hijo mayor, Lucas. Apagué el sonido. No estaba lista para escuchar excusas apresuradas ni disculpas construidas sobre la culpa. Al día siguiente, el impacto fue mayor de lo que imaginé. La historia se volvió viral a nivel local. Personas desconocidas me escribían contando experiencias similares, agradeciendo haber puesto palabras a algo que muchos callaban.

En el trabajo, la reacción fue incómoda. Mi jefe me llamó a su oficina. No estaba enojado, pero sí sorprendido. Me dijo que no sabía que la historia era mía y que, aun así, había sido una de las emisiones más vistas del mes. Por primera vez en años, alguien reconocía mi voz y mi presencia. No como técnica, sino como persona.

Decidí enfrentar a mi familia. Acepté verlos el domingo siguiente. Nos sentamos en la misma mesa de siempre, pero el ambiente era distinto. Mi madre lloró, dijo que pensó que yo “entendía” que estaban ocupados. Javier habló de estrés, de trabajo, de malos momentos. Lucas bajó la mirada y admitió que había dado por hecho que yo siempre estaría ahí, aunque no llamara. Nadie negó lo ocurrido, pero tampoco supieron explicar cuándo empezó ese olvido.

No grité ni reclamé. Les dije algo simple: que el abandono no siempre es físico, que el silencio también duele. Fue una conversación larga, tensa, pero necesaria. Salí de esa casa sin saber si algo cambiaría de verdad, pero con la certeza de haber dejado de callar. Esa noche, volví a encender el teléfono sin miedo. Ya no esperaba nada, y por primera vez, eso me dio paz.

PARTE 3

Las semanas siguientes fueron extrañas. Mi familia empezó a llamar, al principio con torpeza, como quien no sabe bien qué decir. Yo respondía cuando quería, no por obligación. En el canal, me ofrecieron participar en una nueva sección sobre historias reales. No acepté de inmediato. Necesitaba asegurarme de que no estaba reemplazando un vacío con otro tipo de atención.

Con el tiempo, entendí que contar mi historia no fue un acto de venganza, sino de supervivencia. No buscaba castigar a nadie, sino recordarme que mi voz tenía valor. Muchas personas siguieron escribiéndome. Algunos me decían que, gracias a esa historia, se animaron a llamar a sus padres. Otros confesaban que eran ellos quienes habían dejado de llamar.

Hoy sigo trabajando en el mismo lugar, pero ya no soy la misma. Pongo límites, hago preguntas incómodas y no acepto el olvido como algo normal. Mi familia no es perfecta, pero ahora sabe que el silencio tiene consecuencias. Y yo aprendí que esperar eternamente también es una forma de desaparecer.

Si llegaste hasta aquí, quiero preguntarte algo: ¿cuándo fue la última vez que llamaste a alguien importante para ti? Y si eres tú quien espera una llamada, ¿has dicho cómo te sientes? Esta historia no termina conmigo. Continúa cada vez que alguien decide no guardar silencio. Si esta historia te hizo pensar, compártela o deja tu opinión. A veces, una sola conversación puede cambiar más de lo que imaginamos.