Me llamo Lucía Moreno, tengo treinta y dos años y nunca pensé que un viaje familiar pudiera romper algo tan profundo. Todo empezó cuando mi hermana mayor, Clara, me propuso unas vacaciones en la costa. “Será bueno para todos”, dijo. Yo acepté, incluso pagué gran parte del alojamiento porque quería sentirme incluida. Desde el primer día noté algo raro. Clara me pedía favores pequeños: preparar el desayuno, vigilar a los niños un momento, ordenar la casa. “Solo un ratito”, repetía.

El tercer día, mientras yo intentaba sentarme a descansar, Clara soltó una carcajada y dijo delante de todos: “No eres una invitada, Lucía. Estás aquí para cuidar a mis hijos”. Sentí cómo la sangre me subía a la cara. Tragué saliva y sonreí para no armar una escena. Por dentro, algo se quebró. Yo había pagado ese viaje, había pedido días libres en el trabajo, y aun así me trataban como si fuera invisible.

Esa noche, mientras Clara y su marido salían a cenar, me quedé sola con los niños. Los acosté, les leí un cuento y apagué la luz. Caminé por la casa en silencio, observando cada detalle. Recordé todas las veces que había ayudado a mi hermana sin recibir nada a cambio. Me senté en el sofá, respiré hondo y entendí que ya no podía seguir así.

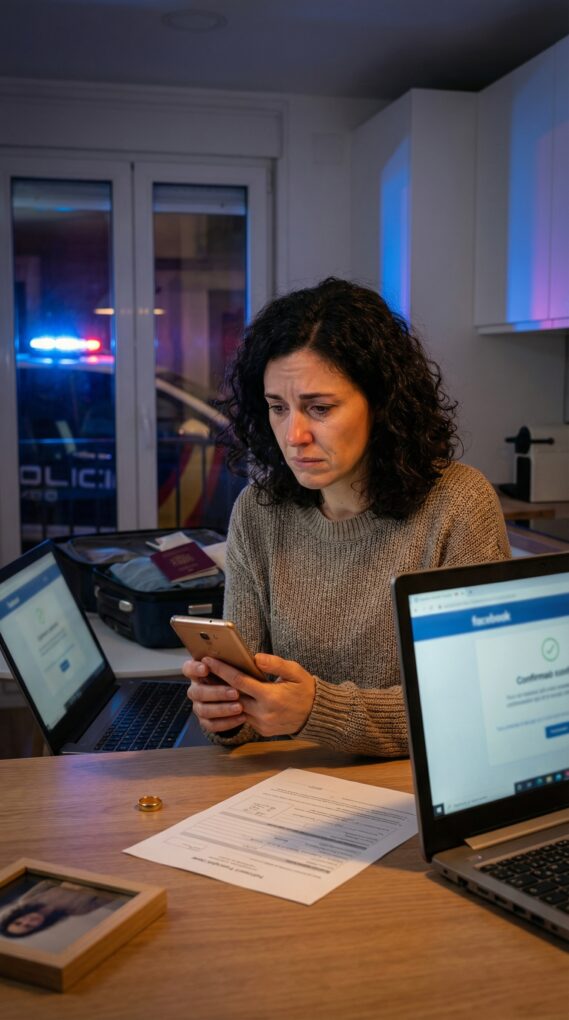

Miré mi maleta medio deshecha y sentí una mezcla de miedo y alivio. No quería pelear, no quería gritar. Solo quería recuperar mi dignidad. Cuando el reloj marcó la medianoche, tomé una decisión que cambiaría todo. Me levanté despacio, con el corazón acelerado, sabiendo que lo que iba a hacer no tendría vuelta atrás. Ese fue el momento exacto en que todo llegó al punto más alto de tensión.

PARTE 2

Esa misma noche empecé a empacar en silencio. Cada prenda que doblaba era un recuerdo menos de lo que había soportado durante años. Pensé en mi madre, que siempre me decía que “la familia es lo primero”, y en cómo esa frase se había usado tantas veces para justificar abusos pequeños pero constantes. No estaba huyendo; estaba eligiéndome por primera vez.

Antes de salir, me acerqué a la puerta principal. Clara me había dado el código de la cerradura digital al llegar. Sabía cómo funcionaba. Cambiarlo fue más fácil de lo que pensé. Mis manos temblaban, pero mi mente estaba clara. “Todo termina aquí”, susurré. No era venganza, era un límite.

Salí con la maleta y respiré el aire nocturno como si fuera nueva. Caminé varias calles hasta encontrar un hotel pequeño. Esa noche casi no dormí, pero sentí una paz extraña. A la mañana siguiente, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Mensajes de Clara, de su marido, incluso de mi madre. No contesté. Necesitaba tiempo.

Horas después, Clara me llamó llorando. “¿Cómo pudiste dejarnos?”, gritaba. Yo escuché en silencio y luego respondí con calma: “Yo no me fui. Me empujaron”. Colgué sin esperar respuesta. Por primera vez, no sentí culpa.

Regresé a casa dos días después. En el trabajo, mis compañeros notaron algo distinto en mí. Estaba cansada, sí, pero firme. Clara dejó de hablarme por semanas. Mi madre intentó mediar, pero le expliqué todo con claridad, sin gritos. No pedí perdón.

Con el tiempo, entendí que marcar límites tiene un precio, pero también un valor enorme. No se trata de ganar una discusión, sino de dejar de perderte a ti misma. Yo perdí una relación cómoda, pero gané respeto propio. Y eso, para mí, ya era suficiente.

PARTE 3

Meses después, Clara y yo tuvimos una conversación larga y difícil. No fue una reconciliación perfecta, pero sí honesta. Ella admitió que me había dado por sentada. Yo le dije que no volvería a ocupar ese lugar. Desde entonces, nuestra relación es distinta, más distante, pero más real.

A veces recuerdo ese viaje y me pregunto qué habría pasado si me hubiera quedado callada, si hubiera seguido sonriendo por costumbre. Probablemente hoy estaría igual de cansada, igual de invisible. Tomar esa decisión me enseñó algo que nadie me había explicado antes: poner límites no te convierte en una mala persona, te convierte en una persona consciente.

No todas las historias tienen finales espectaculares. La mía no terminó con aplausos ni disculpas perfectas. Terminó con silencio, reflexión y un cambio lento pero profundo. Aprendí a decir “no”, a no justificarme todo el tiempo, a entender que ayudar no significa desaparecer.

Hoy, cuando alguien me pide algo que no quiero hacer, recuerdo a esa Lucía que empacó su maleta en silencio. Y le agradezco. Porque gracias a ella, ahora sé quién soy y qué merezco.

Si has llegado hasta aquí, quizá algo de esta historia te resulte familiar. Tal vez tú también has sido “el apoyo”, “la que siempre está”, “la que no se queja”. Cuéntame: ¿alguna vez has tenido que irte para que te respetaran?

Déjame tu opinión, comparte tu experiencia o dime qué habrías hecho tú en mi lugar. A veces, contar nuestras historias es el primer paso para cambiar las cosas.