Me llamo Lucía Fernández y durante años pensé que el amor familiar se repartía según reglas invisibles. Mi hermana mayor, Marina, siempre fue “la que merecía”. A los 18 años lo entendí con claridad brutal. Recuerdo a mi padre diciendo con voz fría: “A Marina le pagaremos los estudios en Nueva York. Tú no has demostrado nada.” Mi madre bajó la mirada y añadió en un susurro que dolió más: “Tienes que luchar sola.”

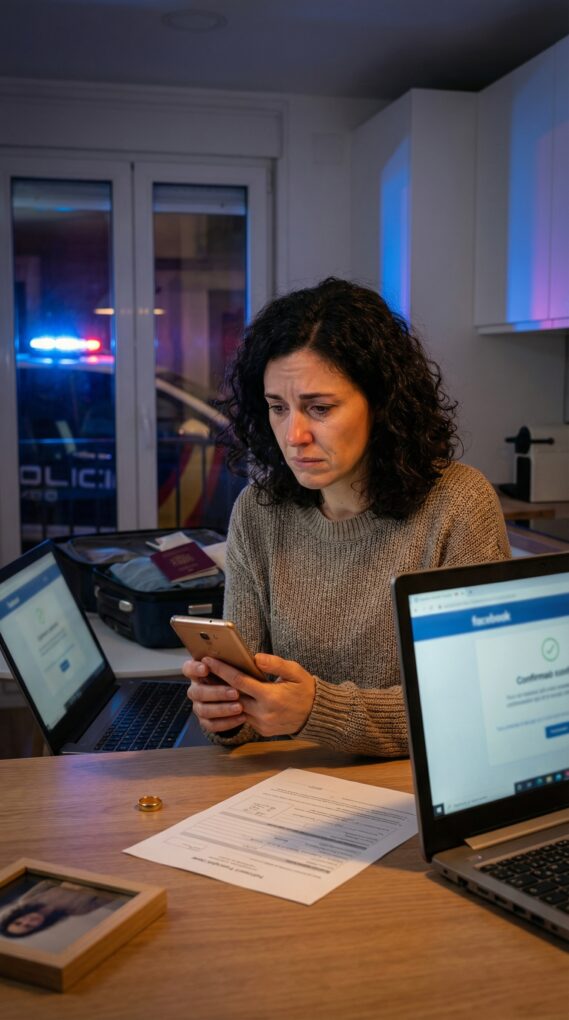

Esa frase fue como un disparo. No lloré. Subí a mi habitación, metí algo de ropa en una mochila y cerré la puerta de casa con un golpe seco. Esa misma noche desaparecí.

Los meses siguientes fueron un torbellino de hambre, miedo y silencio. Dormí en sofás prestados, limpié mesas, trabajé de camarera y de repartidora. Hubo noches en las que pensé volver y pedir perdón por algo que no sabía qué era. Pero cada vez que recordaba sus palabras, seguía adelante. No quería lástima; quería demostrarme que podía sostenerme de pie.

Con el tiempo, aprendí a ahorrar, a observar, a no confiar ciegamente. Entré como asistente en una pequeña empresa y descubrí que tenía talento para vender. Leía contratos de madrugada, tomaba cursos gratuitos y preguntaba más de lo que hablaba. Nadie me regaló nada. Cada paso costó.

Cuatro años después, logré fundar mi propio negocio. No era grande, pero funcionaba. El día que firmé la compra de mi casa —una casa grande, luminosa, fruto de cada sacrificio— sentí una calma que nunca había conocido.

Esa misma tarde, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi prima: “Tu hermana pasó por tu casa. Llamó a tu padre llorando.” Luego llegó la frase que marcó el inicio del clímax: “Dijo: ‘Papá, ¿por qué ella tiene todo eso?’”

Sonreí sin alegría. Sabía que lo más difícil aún no había empezado.

PARTE 2

No tardaron en llamarme. Primero fue mi madre. Su voz sonaba cansada, como si los años le hubieran caído de golpe. “Lucía, solo queríamos hablar.” Acepté verlos, no por reconciliación, sino por cierre. Nos encontramos en una cafetería neutral, sin recuerdos pegados a las paredes.

Mi padre fue directo. “Nunca imaginé que llegarías tan lejos.” No era un elogio; era una confesión. Marina estaba sentada a su lado, impecable por fuera, rota por dentro. Me miraba como si yo fuera un espejo incómodo. “Yo estudié, hice todo bien… ¿y tú?” preguntó, con una mezcla de rabia y desconcierto.

Respiré hondo. “Yo aprendí a sobrevivir cuando ustedes decidieron no mirarme.”

Les conté mi historia sin adornos: los trabajos, las noches sin dormir, el miedo constante. No para humillarlos, sino para ser justa conmigo misma. Mi madre lloró en silencio. Mi padre apretó los labios. Marina bajó la mirada por primera vez.

“Creímos que ayudarte te haría débil,” dijo él. “Nos equivocamos.”

Asentí. “No vengo a pedir disculpas ni a reclamar nada. Solo quería que supieran el precio.”

La conversación no sanó todo, pero puso nombres a las heridas. Me fui sin promesas, sin abrazos forzados. Afuera, el aire era distinto. Me di cuenta de que ya no necesitaba su aprobación para avanzar.

Semanas después, Marina me escribió. No para compararse, sino para preguntar. “¿Cómo empiezo?” Esa pregunta lo cambió todo. Le respondí con honestidad: “Empieza siendo responsable de tu propia vida.” No ofrecí dinero ni atajos. Ofrecí claridad.

Entendí entonces que el éxito no repara el pasado, pero sí redefine el futuro. Yo no era la hija “menos merecedora”. Era una mujer que había aprendido a elegir. Y esa elección, aunque solitaria, me había traído hasta aquí.

PARTE 3

Hoy sigo trabajando duro. Mi historia no es un cuento de hadas ni una venganza silenciosa. Es la prueba de que la coherencia entre lo que dices y lo que haces construye respeto, incluso cuando llega tarde. Con mis padres mantengo una relación prudente. Con Marina, una distancia honesta. Nos vemos sin competir, sin reproches abiertos. No somos cercanas, pero somos reales.

A veces me preguntan si valió la pena irme aquella noche. Siempre respondo lo mismo: no era una huida, era una decisión. Nadie debería crecer creyendo que vale menos. Nadie debería “merecer” el amor según resultados. Yo no triunfé para demostrarles algo; triunfé para no perderme a mí.

Si estás leyendo esto y sientes que cargas con comparaciones, con silencios injustos o con expectativas ajenas, quiero decirte algo claro: tu valor no se negocia. El camino puede ser más largo, más duro, más solitario. Pero también puede ser profundamente tuyo.

No todas las historias terminan con una casa grande o un negocio exitoso. Algunas terminan con paz. Otras, con límites sanos. Y eso también es ganar. Yo aprendí que elegirte no siempre es cómodo, pero casi siempre es necesario.

Ahora quiero saber de ti.

¿Alguna vez sentiste que no eras “la elegida” en tu propia familia?

¿Te tocó empezar sola cuando otros recibieron ayuda?

Cuéntalo en los comentarios. Tu historia puede ser la voz que alguien más necesita hoy.