Después de dar a luz, mi padre, un hombre inmensamente rico, vino a verme a la sala privada de recuperación. Parecía orgulloso, con un ramo de flores que costaba más que el alquiler de mucha gente. Sonrió con suavidad y preguntó: «Cariño, ¿no te bastan cuatro mil dólares al mes?».

Yo estaba agotada, con el bebé dormido en una cuna transparente a mi lado. Me llamo Lucía Morales y, aunque mi apellido no tiene su fortuna, siempre ha sido su manera de recordarme quién manda. Mi padre, Don Rafael Aguirre, había pagado esa habitación, el equipo médico, incluso la comida “gourmet” que no pude tocar. Pero no pagó las horas de contracciones, ni el miedo de pensar que, si algo salía mal, mi vida entera seguiría siendo un contrato con su firma.

Él miró a mi hijo como quien evalúa una inversión. «Te veo preocupada. Si necesitas más, dímelo. Podemos aumentar la asignación». No era generosidad; era una llave.

Respiré hondo. «Papá, no es por dinero. Es por el futuro de Mateo». Al oír el nombre, frunció el ceño. En la familia Aguirre, los primogénitos varones se llamaban Rafael. Yo rompía una tradición que se imponía como una cláusula heredada.

Mi pareja, Daniel Ortega, estaba en la cafetería firmando papeles del seguro. Daniel no tenía apellido de revista, pero sí manos que temblaban de emoción cuando sostuvo al bebé. Mi padre lo toleraba como se tolera a un camarero: con cortesía fría.

«El futuro de tu hijo será impecable si haces las cosas bien», dijo Don Rafael. «Ya hablé con el director del colegio bilingüe. Y con mi abogado. Para que todo quede… protegido». Esa palabra me pinchó como aguja. Lo miré de frente. «¿Qué significa “protegido”?».

Él dejó el ramo sobre la mesa, acomodó la corbata y bajó la voz: «Significa que voy a registrar a Mateo como Aguirre. Y que, mientras tú sigas viviendo con ese… Daniel, yo me aseguraré de que el niño esté bajo tutela familiar. Es lo mejor. Para todos».

Sentí que se me helaba la espalda. Mi hijo respiró suave, ajeno. Y yo, con el cuerpo todavía cosido por dentro, entendí que el verdadero parto apenas empezaba.

No le respondí de inmediato. La rabia era un humo espeso. Me obligué a mirar a Mateo, a contar sus dedos y a recordar que él no era una moneda.

«Papá, tú no decides sobre mi hijo», dije al fin.

Don Rafael se inclinó, como si diera una lección. «Lucía, yo te pagué la universidad, el piso y el coche. Incluso esa pastelería tuya que apenas despega. Cuatro mil al mes eran para que no te faltara nada». Sus ojos se estrecharon. «Pero con un bebé, no es momento de jugar a la independencia».

Me dolió más la palabra “jugar” que cualquier amenaza. Saqué de la mesita un sobre con facturas médicas, un presupuesto de guardería y el contrato de alquiler a nombre de Daniel y mío. «No vine a pedirte más. Vine porque este hospital trabaja con tu seguro. Eso es todo».

Él hojeó los papeles con desdén. «¿Y vas a criar a un Aguirre en un apartamento pequeño? ¿Con un sueldo de oficina y tus tartas de fin de semana?». Pronunció “Aguirre” como si fuera un título. «Si firmas, Mateo tendrá un fondo, niñera, seguridad. Estabilidad».

La puerta se abrió y Daniel entró con dos cafés. Su sonrisa se apagó al vernos. «Señor Aguirre», saludó, educado.

«Ortega», corrigió mi padre, y sacó una carpeta negra. Dentro había documentos de un bufete de lujo. «Reconocimiento, cambio de apellido y una custodia compartida con la familia Aguirre como garante. Es un trámite. Te conviene».

Sentí cómo el miedo se convertía en decisión. «No voy a firmar», dije.

Mi padre sonrió sin calor. «Entonces se acaba la asignación. Y el seguro. Y cuando vuelvas pidiendo ayuda, ya será tarde». Se acercó a la cuna y tocó la manta de Mateo. «No permitiré que mi nieto crezca sin lo que merece».

Me incorporé con esfuerzo y me interpuse. «Lo que Mateo merece es una madre que no se venda», solté. «Y un padre que lo quiera, no que lo compre».

Daniel, por fin, habló: «Si quiere ayudar, hágalo sin condiciones. Si no, déjenos en paz». Don Rafael apretó los labios, recogió la carpeta y, antes de irse, dejó caer su sentencia: «Te vas a arrepentir. Siempre vuelven».

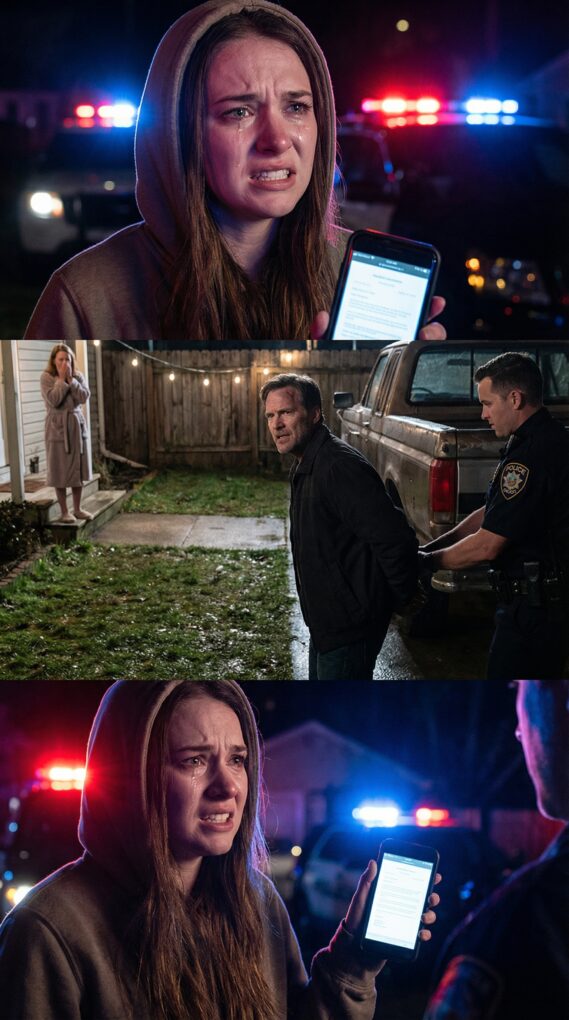

Cuando la puerta se cerró, el aire regresó. Pero supe que aquello no terminaba allí: mi padre no aceptaba un “no” sin intentar cobrárselo en la vida real. Mientras lo decía, sentí el tirón de los puntos y comprendí que mi cuerpo sanaría antes que esa relación; aun así, por primera vez, la voz que mandaba era la mía.

A los tres días nos dieron el alta. Salí del hospital con Mateo en brazos y Daniel empujando la maleta. Afuera, un coche negro esperaba. No era nuestro taxi: era el chofer de mi padre.

El conductor bajó la ventanilla. «Señorita Lucía, el señor Aguirre me pidió llevarla a su casa». Para mi padre siempre existía una sola casa: la que él pagaba.

Daniel me miró, esperando mi decisión sin presionarme. Yo acaricié la frente de Mateo y sentí una claridad extraña. «No, gracias», dije. «Vamos por nuestra cuenta».

En el coche de aplicación, mi móvil vibró: un mensaje de mi padre con un número de cuenta y una nota breve: “Para lo que necesites”. Era su manera de no pedir perdón y, a la vez, de seguir sujetando la cuerda. No respondí. Esa noche, en el apartamento que él despreciaba, abrimos una libreta y empezamos a hacer cuentas. Vendimos el coche que estaba a mi nombre (regalo con firma), negociamos con el hospital un plan de pago y pedimos a la dueña del piso una prórroga para la fianza. Yo reactivé mi página de pasteles y empecé a entregar pedidos en el barrio; no era glamour, pero era nuestro.

Dos semanas después llegó la primera carta del bufete: “Invitación a mediación familiar”. No era una demanda, pero era un aviso. Fuimos a una asociación de apoyo a familias y una abogada nos explicó qué podía y qué no podía hacer mi padre. También me recordó algo básico: la tutela no se compra, se argumenta.

Con esa tranquilidad, le escribí a Don Rafael. Le dije que podía ver a su nieto, pero sin condiciones, sin papeles, sin amenazas, y con Daniel presente. Tardó tres días en contestar. Solo puso: “De acuerdo”.

El domingo apareció sin chofer, con flores normales. Sostuvo a Mateo con torpeza, como quien aprende a cargar algo que no controla. No se disculpó, pero tampoco habló de apellidos. Miró a Daniel y, tras un silencio largo, dijo: «Quiero hacerlo bien. No sé cómo».

No es un final perfecto: todavía hay límites que defender. Pero ese día entendí que ponerlos no rompe una familia; la vuelve posible. Si llegaste hasta aquí, dime: ¿aceptarías ayuda con condiciones o elegirías empezar de cero? Te leo en los comentarios y, si esta historia te sonó cercana, compártela con alguien que necesite verla. Gracias por leer: tu opinión puede ayudar a otras madres y padres a tomar valor.