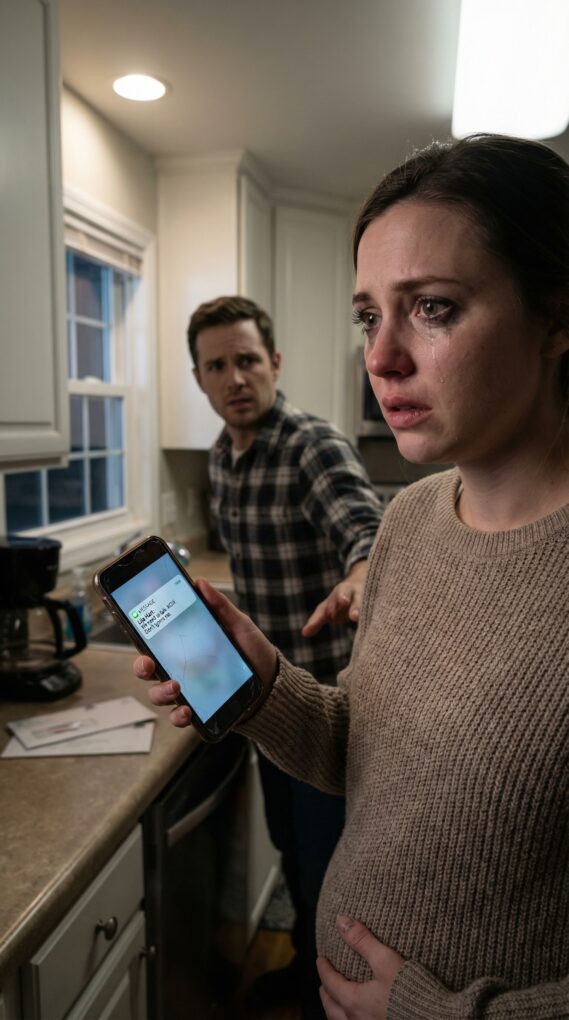

Mi hijo me golpeó anoche. Un golpe seco, sin advertencia, en la cocina, cuando le pedí que bajara la música y dejara de gritarle a su hermana por el cargador del móvil. Me quedé quieta. No por cobardía, sino por puro instinto: en ese segundo entendí que discutir no me devolvería el control, que cualquier palabra podía encenderlo más. Me miró como si yo fuera un estorbo en mi propia casa. Luego se encerró en su cuarto dando un portazo que hizo temblar los vasos del aparador.

No dormí. Me senté en la mesa, con una bolsa de guisantes congelados en la mejilla y una libreta abierta. En la madrugada escribí fechas, episodios, amenazas dichas a medias, el dinero que desaparecía de mi monedero, los empujones “sin querer”, el miedo que yo justificaba con frases como “está pasando una mala racha” o “solo está estresado”. A las cinco y media llamé a Marta Salcedo, una abogada recomendada por una vecina. Después llamé al agente Javier Ortiz, que patrullaba el barrio y que ya había pasado por aquí cuando los gritos se oían desde la calle. Les pedí algo simple: “Vengan a desayunar. No quiero un escándalo. Quiero testigos.”

Por la mañana desplegué mi mantel de encaje, el que guardaba para Navidad. Encendí el horno, amasé galletas tipo biscuits, preparé sémola de maíz como grits, huevos revueltos, tocino y café fuerte. Saqué la vajilla buena y alineé los cubiertos como si la casa fuera un anuncio de familia perfecta. Me dolía la cara, pero mantuve la espalda recta.

A las ocho en punto, Marta llegó con un maletín, el agente Ortiz con uniforme, y con ellos entró también una mujer de mirada serena: la subinspectora Lucía Rivas, de la unidad de atención a la víctima. Se sentaron sin hacer preguntas, siguiendo mi ritmo, dejando que el silencio hiciera su trabajo.

Mi hijo, Diego, bajó arrastrando los pies. Olió el desayuno, se apoyó en el marco de la puerta y sonrió con desprecio.

—Así que por fin aprendiste —dijo, como si mi obediencia fuera una victoria.

Y entonces vio quién estaba sentado a mi mesa. Su sonrisa se quebró, se le vació el color de la cara, y el café dejó de oler a hogar para oler a decisión.

Diego se quedó inmóvil, como si el suelo se hubiera vuelto hielo bajo sus zapatillas. Sus ojos saltaron de la abogada al uniforme del agente, y luego a la subinspectora. Intentó recomponer la máscara con una risa corta.

—¿Qué es esto? ¿Un teatro? —murmuró, pero ya no tenía esa seguridad de antes.

Yo señalé la silla frente a él, la que siempre ocupaba cuando era niño y me pedía repetir el cuento de la noche. No lo invité por cariño; lo hice por claridad.

—Siéntate, Diego —dije—. Hoy no vamos a discutir. Hoy vamos a hablar con normas.

Marta Salcedo sacó una carpeta. Su tono era profesional, sin dureza, como quien sabe que el drama no ayuda a nadie.

—Diego Martínez, tu madre me ha autorizado a representarla —explicó—. Hay un registro escrito de incidentes, fotografías de lesiones, y una declaración preparada. Lo que se decida aquí puede derivar en una denuncia formal y en medidas de protección.

La subinspectora Rivas no lo miró como a un monstruo ni como a un niño; lo miró como a un adulto responsable de sus actos.

—Diego, no estás obligado a declarar ahora mismo —dijo—. Pero sí debes escuchar. Anoche hubo una agresión. Eso es un delito.

Diego tragó saliva. Quiso encontrar una salida por el humor.

—Mamá exagera. Fue un empujón, ella se metió—

—No —lo corté, y me sorprendió lo firme que sonó mi voz—. Fue un golpe. Me dolió y me dio miedo. Y hoy estoy eligiendo no callarme.

El agente Ortiz tomó notas. Marta me pidió que describiera lo ocurrido con precisión: hora, lugar, palabras exactas. Yo conté todo sin adornos, como si estuviera leyendo un informe, porque así dolía menos. Cuando terminé, Marta deslizó hacia mí un formulario: solicitud de orden de alejamiento y medidas cautelares para que Diego abandonara la vivienda o, al menos, no se acercara a mí.

Diego miró el mantel de encaje, luego la vajilla, luego mis manos temblando levemente sobre la taza.

—¿Me vas a echar? —preguntó al fin, y por un segundo sonó más asustado que furioso.

—Voy a protegerme —respondí—. Y voy a proteger a tu hermana. Si quieres ayuda, la tendrás, pero no a costa de nuestra seguridad.

La subinspectora Rivas enumeró opciones: un programa de control de impulsos, mediación solo si había garantías, seguimiento por servicios sociales. Pero dejó claro algo que yo necesitaba oír en voz alta:

—La ayuda no reemplaza la responsabilidad. Hoy se aplican medidas.

Diego se levantó de golpe, la silla chilló contra el suelo. Parecía a punto de explotar… y sin embargo, al ver el bolígrafo del agente y la mirada tranquila de la subinspectora, su rabia se convirtió en una derrota silenciosa. El desayuno seguía caliente, pero ya nadie tenía hambre.

La salida de Diego no fue cinematográfica. No hubo gritos finales ni platos rotos. Hubo, en cambio, un temblor en sus dedos cuando la subinspectora le indicó que recogiera lo esencial y esperara instrucciones. Hubo un “esto es una locura” dicho en voz baja, más para sí mismo que para nosotros. Y hubo un momento, cuando pasó junto a mí en el pasillo, en el que su mirada se quebró como la suya de niño, la de alguien que no sabe manejar la frustración. No lo abracé. No porque no doliera, sino porque entendí que el abrazo, ese día, podía ser otra forma de negar lo ocurrido.

Cuando la puerta se cerró, el silencio me golpeó diferente: ya no era el silencio del miedo, sino el de la casa volviendo a respirar. Marta Salcedo se quedó un rato para explicarme los pasos siguientes: ratificación de la denuncia, evaluación de riesgo, recursos municipales, y cómo documentar cualquier intento de contacto. El agente Ortiz me recomendó cambiar cerraduras y guardar copias de todo. La subinspectora Rivas me habló con una delicadeza que agradecí más de lo que pude mostrar.

—No te culpes por haber aguantado —me dijo—. Pero felicítate por haber parado hoy.

Me quedé mirando el mantel de encaje. Tenía una mancha mínima de café, como un lunar oscuro en la ilusión de normalidad. Me reí sola, un sonido pequeño, raro, y empecé a recoger la mesa. Cada plato guardado era un “hasta aquí” que por fin se materializaba.

Ese mismo día llamé a mi hermana, Pilar, y le conté la verdad completa, sin maquillajes. Ella no me preguntó por qué no lo hice antes; solo dijo: “Voy para allá.” También hablé con mi hija, Sofía, y la vi llorar de alivio, no de tristeza. Me di cuenta de que mi silencio había sido una herencia pesada para ella, y que mi decisión podía ser, por fin, un ejemplo distinto.

No sé qué pasará con Diego. Quizá acepte ayuda, quizá se enfade más al principio, quizá tarde en entender que la casa no es un lugar donde se impone el miedo. Pero sí sé lo que pasa conmigo: hoy aprendí que poner límites no es traicionar a un hijo; es salvar a una familia, incluida la parte de él que todavía puede cambiar.

Y ahora te lo pregunto a ti, que has llegado hasta el final: si estuvieras en mi lugar, ¿habrías hecho lo mismo o habrías elegido otra forma de actuar? Si quieres, cuéntamelo en comentarios (sin juzgar, solo compartiendo) y dime desde qué rincón de España me lees; a veces, saber que no estamos solos también es una forma de empezar a sanar.