Mientras aún tenía la pulsera del hospital en la muñeca y el cuerpo entumecido por la cesárea, Julia Ramírez intentaba aprender el ritmo de su hija recién nacida. En la cuna transparente, la pequeña Alba se movía como si soñara. Daniel, su pareja, había salido unos minutos a firmar papeles y comprar una sopa. Julia aprovechó ese silencio para respirar: el parto había sido duro, pero ella se sentía invencible; por fin era madre.

La puerta se abrió de golpe. Entraron su madre, Teresa, y su hermana Marisa, con un paso decidido que no encajaba con el lugar. Marisa llevaba el móvil en la mano, uñas perfectas, sonrisa tensa. Teresa venía con el bolso apretado, como si protegiera un secreto.

—Necesito tu tarjeta—soltó Marisa sin saludar—. Es urgente.

Julia parpadeó.

—¿Qué tarjeta? ¿De qué hablas?

Marisa se acercó a la cama.

—Estoy organizando una fiesta. Ochenta mil. Ya está todo reservado. Solo falta pagar el depósito hoy.

En la mente de Julia apareció una lista: tres transferencias en dos años, “para emprender”, “para salir de un lío”, “para empezar de nuevo”. Siempre promesas, siempre el mismo vacío después.

—No—dijo Julia, despacio—. Ya te di grandes cantidades de dinero tres veces antes. Esto se acabó.

La sonrisa de Marisa se partió.

—¡Eres una egoísta! —escupió—. Te crees mejor porque ahora tienes bebé.

Teresa no intervino para calmarla. Se plantó al lado de Marisa y miró a Julia con esa dureza antigua que la había controlado desde niña.

—Dásela, Julia. No hagas drama —ordenó.

Julia intentó incorporarse, pero el dolor la clavó al colchón.

—Mamá, estoy en recuperación. No voy a financiar una fiesta.

Marisa se abalanzó. Julia solo vio una mano, después un tirón brutal. Le agarraron el pelo, le echaron la cabeza hacia atrás y el golpe contra el marco metálico de la cama le nubló la vista. Gritó. En el pasillo, pasos acelerados.

Pero antes de que entraran las enfermeras, Teresa se giró hacia la cuna. Tomó a Alba y caminó hasta la ventana entreabierta. El ruido del tráfico subía desde la calle. Teresa sostuvo a la bebé sobre el vacío.

—Danos la tarjeta o la suelto —dijo, sin pestañear.

El grito de Julia activó el protocolo de la planta. Dos enfermeras entraron corriendo, seguidas por un celador. Una de ellas se lanzó hacia la ventana.

—¡Señora, suelte a la bebé ahora mismo! —ordenó, con una voz que no dejaba espacio para negociar.

Teresa apretó los labios, aferrada a Alba. Marisa, aún junto a la cama, respiraba agitada, como si la escena fuera una apuesta que estaba a punto de ganar. Julia, con la cabeza palpitándole, apenas podía enfocar. Solo veía la luz gris del exterior y el cuerpo diminuto de su hija en brazos de alguien que, hasta ese minuto, ella habría jurado que la protegería.

El celador se acercó despacio, manos visibles, intentando no asustar a la bebé.

—Señora, esto es un hospital. Hay cámaras. Si la coloca en la cuna, hablamos —dijo.

Teresa titubeó. Alba emitió un quejido suave, y ese sonido pareció atravesarla. La enfermera aprovechó el segundo de duda para sujetar la mantita y atraer a la bebé hacia su pecho. Teresa la soltó de golpe, como si quemara. Alba empezó a llorar; el llanto llenó la habitación con una fuerza inesperada.

En ese instante, Daniel volvió con el vaso de sopa en la mano. Al ver a Julia con el pelo revuelto, la frente enrojecida y a dos desconocidos rodeando la ventana, dejó caer todo al suelo.

—¿Qué está pasando? —gritó.

Marisa intentó hablar, pero el celador ya estaba pidiendo seguridad por el interfono. En menos de un minuto, dos guardias del hospital entraron y se colocaron entre Julia y su familia. Las enfermeras revisaron a Alba, comprobaron su respiración y la devolvieron a la cuna, cerca de la cama de Julia.

—Vamos a llamar a la policía —dijo la supervisora, mirando a Teresa y a Marisa—. Y ustedes no vuelven a acercarse.

Marisa cambió de estrategia: lloriqueó, se quejó de “malentendidos”, acusó a Julia de exagerar. Teresa, en cambio, se quedó muda, como si el peso de lo que había hecho acabara de caerle encima. Pero cuando un agente llegó y pidió la versión de los hechos, Teresa recuperó la mirada fría.

Julia contó todo con frases cortas, porque el dolor no le dejaba hablar mucho. El agente tomó nota, pidió revisar las cámaras del pasillo y fotografió el golpe en su nuca. Daniel firmó como testigo. La médico de guardia explicó que cualquier estrés podía afectar la recuperación y la lactancia, y recomendó restringir visitas.

Esa noche, mientras Alba dormía por fin, Julia tomó una decisión que llevaba años posponiendo: denunciar. No solo por el golpe, sino por la amenaza. Por primera vez, entendió que el “es familia” era una excusa peligrosa.

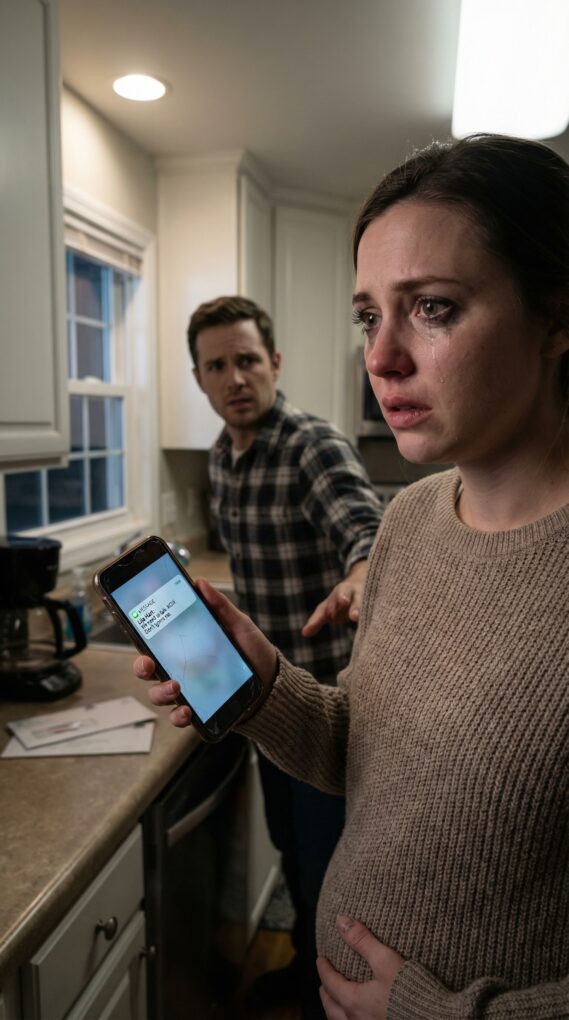

Dos semanas después, ya en casa, Julia seguía despertándose con el eco de aquella frase: “o la suelto”. La cicatriz le tiraba al levantarse, y la nuca aún le dolía cuando cargaba a Alba. Daniel insistió en que no minimizara nada; él mismo instaló una cerradura nueva y una cámara en la mirilla, más por tranquilidad que por paranoia. La policía había iniciado diligencias, y el juzgado concedió una orden de alejamiento provisional mientras se investigaba la agresión y la amenaza.

Marisa, al verse sin acceso al dinero, empezó a mandar audios: primero furiosa, luego suplicante. Hablaba de proveedores, de “humillación”, de “deudas” que nadie en la familia quería mencionar. Julia entendió entonces el tamaño del agujero: no era una fiesta por capricho, era una huida hacia adelante para aparentar una vida que no podía pagar. Teresa, por su parte, llamó una sola vez. No pidió perdón; preguntó si Julia retiraría la denuncia “por el bien de todos”. Julia colgó con la mano temblorosa, pero sin culpa.

Con ayuda de una trabajadora social del hospital, Julia encontró un grupo de apoyo para madres recientes que habían vivido violencia familiar. Allí no tuvo que justificar nada. Escuchó historias distintas y, aun así, parecidas: el chantaje envuelto en cariño, el control disfrazado de “preocupación”, las deudas convertidas en obligación ajena. Aprendió a nombrar lo que le pasó, y a poner límites sin negociar su dignidad. También acudió a terapia, porque amaba a su madre y a su hermana, y aceptar que podían ser peligrosas le rompía por dentro.

Cuando llegó la citación para declarar, Julia llevó a Alba en el carrito y a Daniel al lado. No era venganza; era protección. Declaró con calma, señaló las pruebas, y pidió que constara que cualquier contacto futuro debía hacerse por vías legales. Salió del juzgado con las piernas flojas, pero con una certeza nueva: su familia era la que ella estaba construyendo, no la que la había lastimado.

Esa noche, Alba se quedó dormida sobre su pecho, y Julia pensó en cuántas personas callan por miedo a “quedar mal” o a “romper la familia”. Si estás leyendo esto desde España y te resuena, me gustaría saber tu opinión: ¿qué harías tú en el lugar de Julia? ¿Has tenido que poner límites a alguien cercano por tu seguridad o la de tus hijos? Cuéntalo en los comentarios; quizá tu experiencia le dé fuerza a otra persona para pedir ayuda y elegir paz.