Me llamo Carmen, y escribo esto como si fuera la última página de un diario que nunca quise empezar. «Elige cómo pagas o lárgate», me gritó Javier, mi hermanastro, justo cuando intentaba respirar sin llorar en la consulta del ginecólogo. Tenía los puntos recientes, la piel tirante, el cuerpo cansado de aguantar silencios. Dije no. No dos veces. No una sola vez. Un no limpio. El golpe llegó como una respuesta ensayada. Caí al suelo. El dolor en las costillas me dejó sin aire. Él sonrió.

Todo empezó meses antes, cuando perdí el trabajo y volví a la casa familiar “temporalmente”. Temporal es una palabra que se pudre rápido. Javier manejaba el dinero de la familia, la voz fuerte en la mesa, el que “resolvía”. Yo era la que debía agradecer. Cuando me enfermé, él pagó la clínica. Yo no pedí favores; acepté ayuda. En su cabeza, eso ya era una deuda.

La consulta olía a alcohol y a vergüenza. El médico salió al escuchar el golpe, y Javier fingió calma, como si yo me hubiera caído sola. «Siempre exagera», dijo. Nadie me miró a los ojos. El silencio pesa más cuando estás medio vestida, rota por dentro, intentando no temblar.

Yo sabía lo que quería decir con “pagar”. Lo supe desde la primera insinuación, desde las miradas largas, desde los comentarios sobre mi cuerpo como si fuera una moneda. Me negué siempre. Y por negarme, me castigó. El golpe fue público, para marcar territorio. Para recordarme quién mandaba.

Cuando escuché las sirenas, mi corazón se desbocó. Javier me miró con desprecio, seguro de que nada le pasaría. «Nadie te va a creer», murmuró. Y yo, en el suelo, con dolor en las costillas y rabia en la garganta, entendí que ese era el momento: o me hundía para siempre, o hablaba aunque me costara todo.

La policía entró con caras tensas. El médico habló primero. Yo levanté la mirada, lenta, como si cada pestañeo fuera una batalla. Conté lo justo. No lloré. Javier interrumpía, sonreía, corregía. «Está inestable», dijo. «Siempre inventa». Mi madre llegó después, pálida, y eligió creerle a él sin escucharme. La familia se alineó rápido; la costumbre es una fuerza brutal.

En la comisaría, el mundo se volvió pasillos fríos y preguntas secas. Me temblaban las manos, pero mi voz no. Expliqué la deuda inventada, las insinuaciones, el golpe. Mostré los puntos, los hematomas. Javier negó todo con una calma ofensiva. «La ayudé», repetía. «Me lo agradece así». Esa frase cayó como veneno. Vi al agente fruncir el ceño.

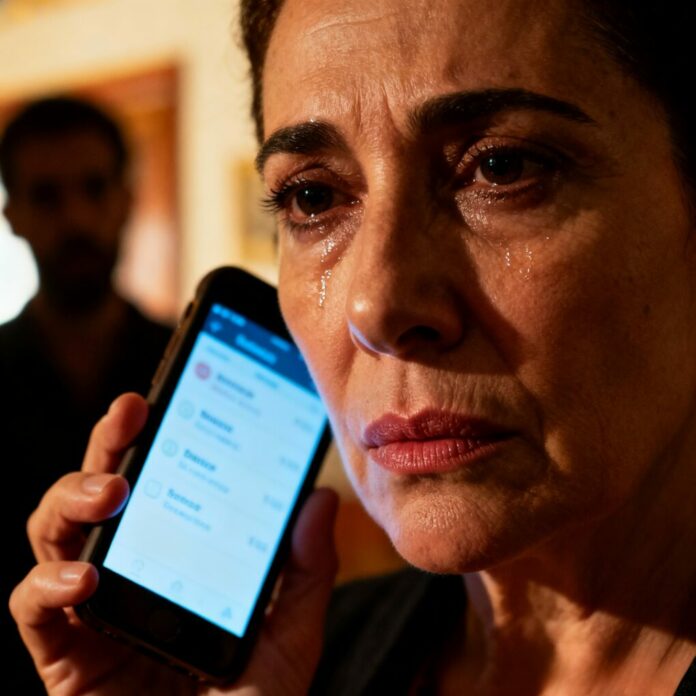

Aparecieron mensajes. No los había borrado. Capturas. Audios. Promesas envueltas en amenazas. El aire cambió. Mi madre lloró, pero no por mí; lloró por la vergüenza. «No hagas esto público», me pidió. Ahí entendí la traición final: el apellido antes que la hija.

Javier perdió la sonrisa. Empezó a culparme de provocarlo, de “malinterpretar”. El guion viejo. Pero algo se quebró cuando el médico declaró que mis lesiones no eran una caída. Cuando el agente dijo la palabra detención. Javier me miró como si yo fuera la culpable de su caída. Yo lo miré como a un extraño.

Esa noche no dormí. Pensé en todas las veces que callé para mantener la paz. En cuántas mujeres se quedan sin voz por no romper la foto familiar. El miedo seguía ahí, sí, pero la vergüenza ya no era mía. La sociedad se incomoda cuando una mujer habla claro. Yo decidí incomodarlos.

El proceso fue lento y sucio. Murmullos, miradas, puertas que se cerraron. Perdí “familia”, pero gané aire. Javier enfrentó cargos. No fue justicia perfecta, pero fue real. Mi madre dejó de llamarme. Yo dejé de esperar.

Volví a trabajar. Cambié de casa. Aprendí a decir no sin explicaciones. Entendí que la ayuda que exige el cuerpo como pago no es ayuda, es abuso. Mi cuerpo dejó de ser una deuda. Empecé terapia. Escribí. Hablé. Cada palabra fue un ladrillo fuera del muro.

A veces me preguntan por qué conté todo. Porque el silencio protege al agresor. Porque la vergüenza no me pertenece. Porque si una sola mujer lee esto y reconoce la trampa, ya valió la pena. No soy heroína. Soy una mujer que se levantó del suelo.

Hoy me miro al espejo y no veo culpa. Veo cicatrices que cuentan la verdad. Veo una Carmen que eligió vivir sin pedir permiso.

Ahora dime tú: ¿hablarías aunque tu familia te diera la espalda? ¿Qué harías si el abuso viniera de dentro? Te leo en los comentarios.