Cuando el río se llevó mi casa, también se llevó la idea ingenua de que la sangre siempre protege. Me llamo Manuel Ortega, tengo sesenta y ocho años y aquella noche dormí por primera vez en el asiento trasero de mi coche, con la ropa aún húmeda y el olor a barro pegado a la piel. Llamé a mi hija Lucía temblando, más por vergüenza que por frío. Escuché su suspiro al otro lado y luego su frase, seca, limpia, definitiva: “Papá, duerme en el coche un poco más. Estoy muy ocupada.”

Ese “un poco más” duró meses.

Mientras yo contaba monedas para gasolina y me aseaba en baños públicos, Lucía subía fotos a redes: cenas elegantes, ultrasonidos, sonrisas perfectas junto a su esposo Álvaro. Yo no pedía lujo. Solo un sofá, un rincón. Pero cada vez que insinuaba volver a llamar, recordaba su voz cansada, como si yo fuera una molestia.

Trabajé de lo que pude: vigilante nocturno, arreglos pequeños, cargar cajas para desconocidos que al menos me miraban a los ojos. Dormía en el coche y pensaba: “Es temporal. Mi hija reaccionará.” Pero el tiempo no siempre cura. A veces confirma.

Un día, un antiguo cliente, Don Ernesto, me habló de una venta rápida de una casa que nadie quería porque estaba lejos del centro. Usé mis ahorros, vendí el coche y firmé sin decir nada a nadie. Cuando entré por primera vez, las paredes blancas y el silencio me hicieron llorar como no lo hice durante la inundación.

No llamé a Lucía. Quise ver cuánto tardaría en acordarse de mí.

No tardó mucho. Apareció una mañana, radiante, con Álvaro y cajas de cartón. Sonrió como si nada hubiera pasado y dijo: “Papá, es perfecta para la habitación del bebé.” En ese instante entendí que para ellos yo ya no existía… y algo dentro de mí se quebró para siempre.

No grité. No lloré. Eso fue lo que más los desconcertó. Cerré la puerta lentamente y sentí cómo el silencio pesaba más que cualquier insulto. Lucía golpeó la madera con los nudillos, molesta, no preocupada. “¿Qué haces, papá? No seas dramático.” Dramático. Después de meses durmiendo sobre metal frío.

Les pedí que se sentaran. Necesitaba verles las caras mientras hablaban, escuchar hasta dónde llegaba su descaro. Álvaro tomó la palabra primero, con ese tono práctico que usan quienes creen tener derecho a todo. “Mira, esto es lo lógico. Tú ya viviste. Nosotros estamos empezando.” Lucía asentía, evitando mirarme.

Entonces empezó el desfile de verdades. Que el embarazo había sido caro. Que su piso era pequeño. Que yo “siempre fui fuerte”. Que dormir en el coche “no fue para tanto”. Cada frase era una bofetada envuelta en razonamiento.

Les recordé las noches en vela cuando Lucía era niña, mis manos rotas trabajando, la universidad que pagué sin pedir nada a cambio. Ella bajó la mirada solo un segundo. Luego volvió a alzarla. “Eso hacen los padres.”

Ahí entendí que no era olvido. Era elección.

Les pedí que se fueran. Álvaro se levantó indignado, murmurando amenazas legales. Lucía, en cambio, se quedó quieta. “No puedes hacernos esto.” Su voz ya no era firme. “Somos tu familia.”

Esa palabra, familia, sonó vacía.

Cambié las cerraduras esa misma tarde. Llamé a mi abogado y pedí modificar el testamento. No por venganza, sino por claridad. Decidí dejar lo poco que tenía a una fundación para personas mayores sin hogar. Gente que, como yo, fue invisible para los suyos.

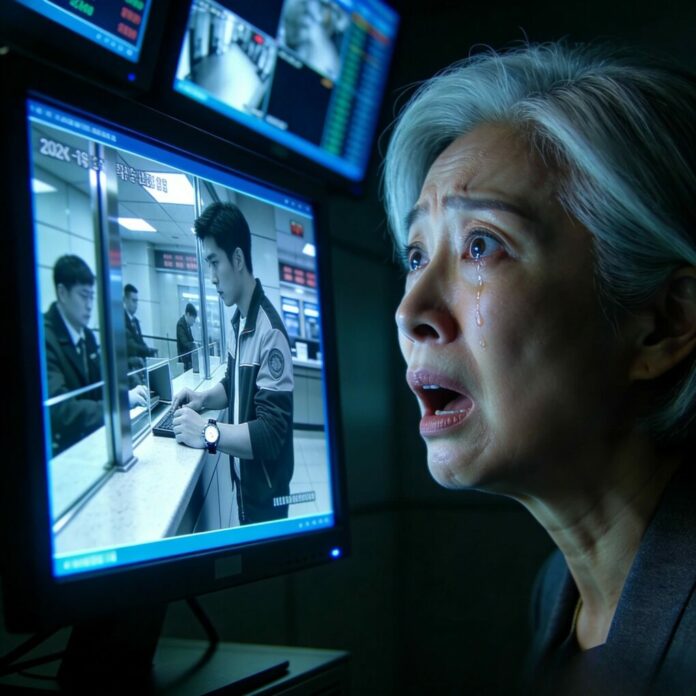

Cuando Lucía volvió días después, llorando en la acera, comprendí algo doloroso: solo me necesitaba cuando dejé de ser útil. Y por primera vez, no abrí la puerta.

El silencio posterior fue extraño, pero sanador. Aprendí a vivir sin esperar llamadas, sin revisar el móvil buscando un “¿cómo estás?”. Empecé a cuidar la casa como si fuera un símbolo: no de riqueza, sino de dignidad recuperada. Me hice vecino, amigo, voluntario. Ayudé a otros que dormían en coches, bancos, esquinas olvidadas.

Lucía intentó contactarme varias veces. Mensajes largos, llenos de culpa tardía y explicaciones. No respondí de inmediato. Necesitaba entender quién era yo sin el rol de padre sacrificable. Cuando por fin acepté verla, meses después, fue en un café neutral. Ya no lloraba. Hablaba despacio, como quien mide cada palabra.

Me pidió perdón. No un perdón perfecto, pero real. Yo no prometí nada. Le dije la verdad: “Te quiero, pero ya no voy a salvarte a costa de desaparecer.” Asintió. Quizá entendió. Quizá no.

No cambié el testamento de nuevo. No por castigo, sino porque aprendí que el amor no se compra con herencias ni se impone con sangre. Hoy duermo en mi cama, tranquilo. A veces pienso en aquella noche en el coche y me sorprende no sentir rabia, sino claridad.

La vida no siempre te quita lo que amas. A veces te quita las vendas.

Ahora te pregunto a ti:

¿Crees que la familia lo justifica todo?

¿Habrías abierto la puerta… o cambiado las cerraduras como yo?