Me desperté con el pitido constante de la UCI y un sabor metálico pegado a la lengua. Los párpados me temblaron, apenas lo suficiente para verlos: mi marido, Javier; mis padres, Marta y Andrés, inclinados sobre mí como si aquello fuera una celebración. Sonreían. Demasiado.

—Todo va según el plan —murmuró Javier.

Mi madre soltó una risita.

—Es demasiado ingenua para darse cuenta.

—Asegúrate de que no pueda hablar —añadió mi padre, con una calma que me heló.

El frío me trepó por el pecho. Quise tragar, pero el tubo en la garganta me lo impidió. No era un sueño: olía a desinfectante y a miedo. Cerré los ojos de golpe, bajé la respiración y dejé el cuerpo flojo. Si creían que estaba en coma, hablarían. Y si hablaban, yo escucharía.

Recordé el motivo real por el que me habían “traído” hasta allí. Yo era periodista en “El Faro de Valencia” y llevaba semanas investigando una constructora que ganaba licitaciones con precios imposibles. La empresa se llamaba Ríos del Turia. La noche anterior, al salir de la redacción, noté un coche pegado al mío. En el semáforo, alguien me embistió. El volante se me escapó, el mundo se volvió cristal y sirenas. En la ambulancia, antes de perder la conciencia, sentí un detalle absurdo: mi cinturón estaba…

En la UCI, sus voces siguieron, convencidas de mi silencio.

—El notario vendrá mañana —dijo mi madre—. Con el poder, firmamos todo.

—Y el informe neurológico… —Javier dejó la frase colgando.

—“Daño irreversible” —completó mi padre—. Nadie discute a una incapaz.

Entonces entendí: no buscaban solo mi dinero. Buscaban mi desaparición legal. Querían mi firma sin mi voz, mi vida convertida en un trámite.

Me ardieron los ojos, pero no los abrí. Necesitaba tiempo. Necesitaba una grieta.

La puerta se abrió con un chasquido. Entró un hombre con pasos rápidos, bata almidonada, voz segura.

—Familiares, ¿confirmamos el consentimiento para la intervención? —preguntó el doctor Romero—. Es lo indicado si queremos evitar complicaciones… y que pueda comunicarse más adelante.

El aire se me quedó pequeño. El corazón me golpeó como un puño, pero yo permanecí inmóvil, fingiendo muerte, mientras Javier decía:

—Sí, doctor. Procedamos hoy.

El doctor salió y mis “visitantes” se dispersaron para hacer llamadas. Me dejaron con el ruido de las máquinas y una enfermera joven que revisaba bolsas y monitores. Su tarjeta decía Paula. Mientras ajustaba el suero, noté que sus manos temblaban lo justo para delatar incomodidad.

Cuando se inclinó para comprobar mi pupila, abrí un milímetro los ojos y los volví a cerrar. Fue un gesto mínimo, pero ella se quedó quieta, como si hubiera escuchado un disparo.

—Si me oyes, aprieta —susurró, casi sin mover los labios, y colocó su mano sobre la mía.

Junté todas mis fuerzas y cerré los dedos. Paula tragó saliva. No gritó, no corrió: miró la puerta, volvió a mirarme y asintió.

Esa noche, cuando el pasillo se quedó en silencio, Paula volvió. Me explicó en voz baja que en mi historial figuraba un “deterioro cognitivo severo” que no coincidía con las notas de la ambulancia. También había un documento de consentimiento para una intervención “preventiva” firmado por Javier como representante. A mí me hervía la sangre, pero sin voz era solo un fuego encerrado.

—No puedo sacarte de aquí —dijo Paula—, pero puedo darte opciones.

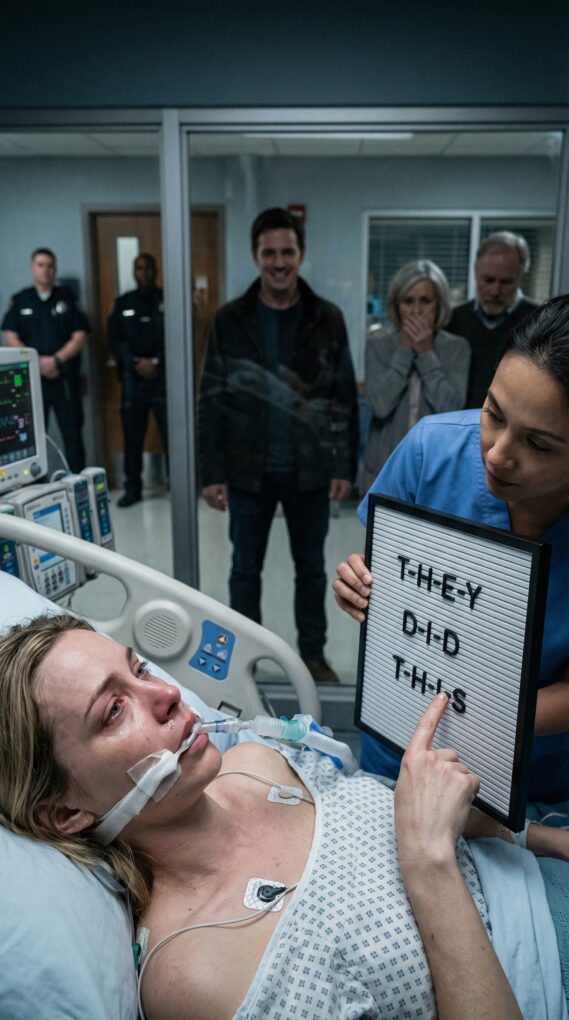

Me enseñó una pizarra pequeña de comunicación para pacientes intubados. Con el dedo, yo señalé letras, despacio: “GRABA”. Paula entendió antes de que terminara la palabra. Sacó su móvil, activó la grabadora y lo dejó en el bolsillo superior de la bata.

Al día siguiente, mis padres llegaron con flores y discursos dulces para el personal. Javier, más elegante que nunca, habló con el doctor Romero junto a mi cama. Yo dejé que mi respiración siguiera el ritmo de la máquina, como un metrónomo. Paula se acercó con una bandeja, y el teléfono quedó lo bastante cerca.

—Si despierta del todo, se acabó —dijo Javier—. Hay que mantenerla sedada hasta que el juez firme la tutela.

—Con el informe adecuado, es un trámite —respondió el doctor.

La frase quedó capturada en el audio. Cuando se fueron, Paula escuchó un fragmento y se le tensó la mandíbula.

—Esto ya no es solo un problema familiar —murmuró—. Es un delito.

Esa tarde contactó, desde un teléfono del hospital, a mi amiga Clara, la redactora jefa. Clara llegó fingiendo ser “prima” y pidió ver a la trabajadora social. Paula, sin levantar sospechas, consiguió que un neurólogo de guardia hiciera una valoración independiente: yo reaccioné a órdenes simples, seguí la luz, apreté manos. No era coma.

Pero Javier se adelantó. Solicitaron mi traslado a una clínica privada “para mejor rehabilitación”. Al enterarse, Paula me miró como pidiendo perdón.

—Si te sacan, pierdo la única prueba —dijo.

Yo señalé en la pizarra: “HOY. ABOGADO.”

Clara no tardó en moverse. Antes de medianoche consiguió al abogado Salazar, especialista en derechos del paciente, y a primera hora estaba en el hospital con una carpeta gruesa y una calma que daba vergüenza ajena a quienes jugaban sucio. Entró con la trabajadora social y exigió ver el expediente completo. Javier llegó después, indignado, diciendo que todo era “por mi bien”.

Yo ya estaba extubada, con la garganta dolorida y la voz reducida a un hilo, pero suficiente para una palabra clave. Cuando Salazar se inclinó, me acerqué todo lo que pude.

—No… tutela —susurré.

Javier se quedó blanco. Mis padres intentaron cubrirlo con una actuación: lágrimas, rezos, “ella no sabe lo que dice”. Pero el neurólogo independiente firmó su informe: estaba orientada, comprendía, y mi capacidad de decidir debía respetarse. Salazar pidió medidas cautelares: prohibición de traslado, bloqueo de la tutela solicitada y custodia del expediente clínico.

Paula entregó el audio. La dirección del hospital, al escuchar el fragmento, abrió una investigación interna y llamó a la policía. El doctor Romero, de pronto, ya no parecía tan seguro. Javier intentó llevarse los papeles “para revisarlos”, y un agente se los retiró.

Durante los días siguientes, mientras recuperaba fuerza para hablar, Clara y yo completamos el rompecabezas. Mi reportaje sobre Ríos del Turia estaba en mi portátil; Javier había intentado acceder desde casa. Encontramos correos reenviados, facturas falsas y una cadena de mensajes que conectaba a mi padre con un concejal. No era solo protegerse de mi investigación: era borrarme.

Cuando por fin pude sentarme sin marearme, firmé yo misma un documento ante notario: revocaba cualquier poder previo a favor de Javier y pedía una orden de alejamiento. Mis padres, citados a declarar, dejaron de sonreír. El caso salió en la prensa local primero, luego en medios nacionales. No por venganza, sino por justicia y prevención: si me había pasado a mí, podía pasarle a cualquiera en una cama, confiando en su familia.

Meses después, con terapia de voz, volví a la redacción. El reportaje se publicó completo, con nombres, fechas y documentos. La ciudad no cambió de la noche a la mañana, pero al menos hubo preguntas, dimisiones y un juicio en marcha.

Y ahora te pregunto a ti: si despertaras y oyeras que quienes más quieres planean decidir por ti, ¿qué harías primero? ¿Confiarías en el hospital, llamarías a un amigo, buscarías un abogado? Cuéntamelo en los comentarios y, si crees que a alguien le puede servir, compártelo: a veces una conversación a tiempo salva una voz.